パートナーセールス研究会 発起人の葛西(@kasai_201406)です。

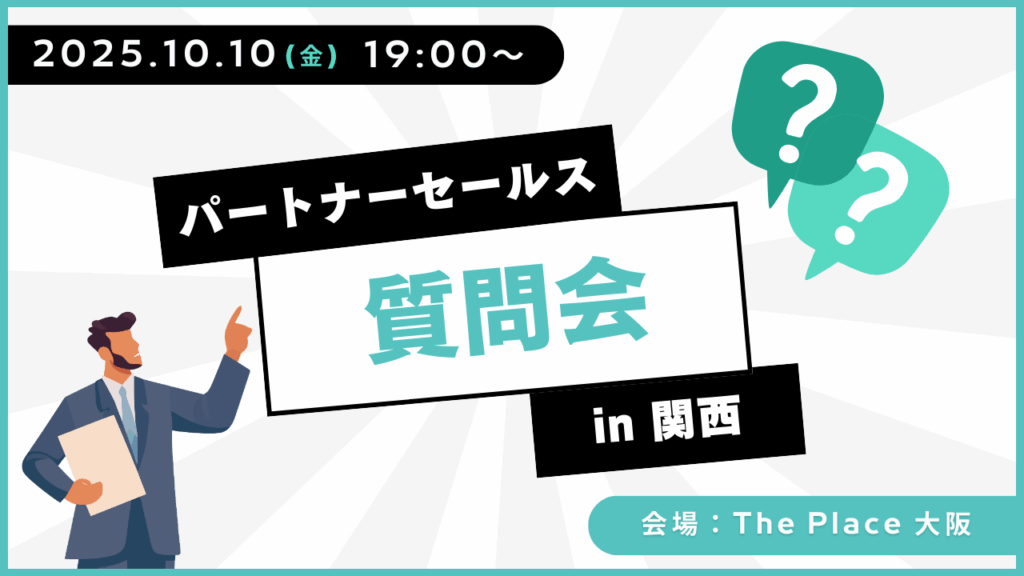

今週は10月10日(金)に開催させていただいた、参加者主導型イベント「パートナーセールス質問会 in 関西」のレポートを書かせていただきます。

パートナーセールス質問会 in 関西

葛西:

元々この質問会をやろうと思った背景は、これまでのイベントで、参加者の皆様から 「質問できる場がもっと欲しい」 という意見を多くいただいたからです。

東京は人数が多すぎて回し方が難しいという事情もあり、関西の皆様にご協力いただいて、今回初めてトライさせていただきました。パートナーセールスで困っていることなどをざっくばらんに質問してください!

では1つ目を早速読み上げていきます。

Q1: 皆さんのチームには、女性の社員はどれぐらいいますか?

A社:

女性のパートナーセールスはかなり多いです。パートナー領域で半々ぐらいですね。ただし、狙って増やしたわけではないため、なぜ女性のが多いかは不明。

B社:

パートナーセールスのチームで女性は 1 人だけですね。会社全体だと女性比率は半分ぐらいなのですが、パートナーセールスに関わっている女性は少ないです。

C社:

10 人中 7 人 です。当社の場合は、そもそも社員比率が女性 7 割と高いです。

D社:

当社は、7 人中 4 人 とかですかね。当社も社員全体の男女比が半々というのもあるかと思います。

- 結果、意外にも女性のパートナーセールス比率が高い企業も結構いらっしゃることがわかりました。

- ただし、社員全体の男女比の影響も大きいようでした。

- ちなみに余談ですが、パートナーセールス研究会は男性比率のが高いです(男:女=7:3くらいです)

Q2: 皆さんの会社の関西パートナーチームは、何名編成で動かれていますか?

E社:

商社・金融向けのチームで大体20名。商社は少なく、金融系のパートナーセールスの人数が多いです。全社では 60 名〜70 名ぐらいパートナーセールスは在籍。関西支社においては、直販とパートナーセールスがちょうど半々くらいの人数です。

F社:

当社は、関西のパートナーセールスは最近増えまして、今 5人ぐらいです。関西支社全体では、リモートも多いので全員を把握できていないが、おおよそ30名くらいです。ですので、関西支社全体の6分の1はパートナーセールスとなります。

G社:

当社は、会社全体でパートナーセールスがそもそも3人しかいないです。

H社:

現在の私が取り扱う商材においては、現在2名 です。商材カットで担当が分かれているので、私が担当しているのは関西メインです。

- 大手メガベンチャーの企業規模になると、関西にも何十名かパートナーセールスが配置されていることが多かった。

- ただし、商材が複数あり、商材ごとに事業部が分かれているケースであると、関西のパートナーセールス担当も少数(1〜2名)ということが多かった。

- また、スタートアップ企業で、関西支社がない企業などもパートナーセールス担当が少数であるということが多かった。

Q3: 取次パートナーの報酬管理の効率化を検討中です。PRMツールを使っている方がいれば報酬管理におけるメリット、デメリットを聞いてみたいです

C社:

当社は過去使っていましたが、解約しました。

A社:

PRMはパートナープロップを使ってますが、報酬管理においては使っていません。オプションで契約管理のようなものをつけることはできるみたいですが。

葛西:

その別のツールで報酬管理はできるのですね。マッチングがメインのツールなので、そこでマッチングが入ったものが報酬管理できますよ、という話ですよね。

C社:

パートナーサクセスさんのPartnerSuccess パスポートでも報酬管理はできますが、PartnerSuccess パスポート経由での案件しか報酬管理はできませんね。あと、取次パートナーにおいてPartnerSuccess パスポート経由にしてしまうと、パートナーさん側との直接契約じゃなくなってしまうというデメリットもあったりします。

葛西:

皆さんはこの報酬管理(手数料管理)は何で管理されていますか?スプレッドシートの方、手を挙げてください。

参加者: (ほとんどが手を上げる)

葛西:

ほとんどの会社がスプレッドシートなんですね。手が挙がってない方は、SalesforceとかHubSpotなどのCRMで管理されてるですかね?

A社:

うちはSalesforceとスプレッドシート です。Salesforceで案件を管理して、スプレッドシートで手数料を計算しています。

葛西:

他にスプレッドシートではない人はいますか?

C社:

うちはSalesforceです。手数料率なども全部入れて自動計算しています。

I社:

うちはNotebookLM ですね。

葛西:

報酬管理でNotebookLMですか!どういう形で使っているんですか?

I社:

契約書などを全部NotebookLMの中に入れて、Z社と言ったらZ社の手数料が出るような形になってます。

葛西:

なるほど。AIツールを手数料管理などで使っているという話は初めて聞きました。自社のCRMの設定をある程度自由に変更しても良いのであれば、SalesforceやHubSpotでも手数料の管理は十分にできますよね。

C社:

商談件数が月100件ぐらいあれば、最終的にはPRMを入れた方がいいと思います。が、その規模にまだ到達してない場合は入れなくても良い気もしてます。

- 報酬管理(手数料管理)においてPRMを使っている会社は今回の参加者の中には1社もなし。

- 報酬管理をスプレッドシートで管理している参加企業が大半であった。

- 次いで多かったのが、SalesforceなどのCRM単体、またはCRM+スプレッドシートの組み合わせ

- 報酬管理にNotebookLMを活用されている企業もあった

Q4: 販売代理店は数を増やした方がいいか、絞った方がいいか?

H社:

当社は、SaaS 系の単価が低い商材を使っています。現時点で代理店数はそこまで多くなく、ディストリビューターを経由して販売いただくことが多い状況です。ここから間口を広げるべきか、それとも絞ってそこに売って頂けるような施策を打っていくべきか、どちらがいいか迷っています。

なお、パートナーセールスの人員は先ほどお伝えした通り、2名のみです。

※商材名を記載してしまうとどこの企業さんか特定されてしまうため、伏せております。ご了承ください。

J社:

大手販売会社に入っていただいているのであれば、地方を含めて広がっていると思います。時流として、貴社の商材は一時期の需要と比べると少し市場が落ち着いてしまっています。それを加味すると、埋まってないところのピースを見る方が良いと思います。

例えば 地域なのか、業種なのか で、埋まってないところに対して、大手販売会社とはまた別に紹介代理店に入ってもらうとか。

F社:

増やすか絞るかは、どちらも正解だと思っています。それよりも販売店様がどこに注力しているか、どこを狙っているかという軸が重要です。

パートナー様がどういう部署を狙っているか、その場合に何が使えるか、といったパートナー様が何を狙っているかという視点で増やす、もしくは相性が良いなら注力するのが良いと思います。

- 扱っている商材のマーケットが追い風なのか落ち着いてしまっている状態なのかによるが、マーケットが一定落ち着いている場合はまだ埋められていないピースを見て(例:地域、業種等)、そのピースが得意なパートナーさんと連携するのが良い。

- パートナー様がどこに注力しているか、どこを狙っているかという軸をしっかり把握することが重要。

Q5: 同行商談の際、有益または効果的なアイスブレイクや、ヒアリング内容はありますか?

K社:

パートナーがどういう会社かにもよりますが、例えば SIer や商社であれば、部署ごとにターゲットや課題感が違います。会社全体としてではなく、その方が属している組織が何を狙っているのか をまず確認します。

その上で、もう少し深掘って「こういうのがあったらいいよね」というところを探りに行きます。組織図やターゲットといったところは、まず聞かないと合理的に進められません。

B社:

その同行する方の今期の売上目標や収益目標は必ず聞きますね。

「いくら足りないんですか?」とその後に聞きます。今日行くお客さんで、もしハマればこれだけ売上が立つので、「何件作ったら達成できますね」という話をちょうど昨日もしていたところです。

葛西:

私の場合だと、営業のメンバークラス、マネージャークラス、部長クラスなど、職位によって聞くことを分けていました。

メンバーの人たちだと、いかに予算を達成するかという話が一番関心を引くので、予算の残り額や、どういう顧客を持っているかといった話や、「一緒に開拓しましょうよ」という話をします。 逆に部長クラスなど上のレイヤーになってくると、組織として何を目指しているのか、組織図の話を聞いたり、といった話になってくると思います。相手の職位に合わせて話す内容・ヒアリングする内容を変えるのは重要です。

C社:

入社して何年目なんですか、といった話もしますね。この拠点に来てどれぐらいなのかとか、その拠点の人の話などを出し、次のアプローチしたい支店や、拠点の人の情報を引き出したりもしていますね。

葛西:

拠点数多い会社や銀行は同期のつながりが強いので、どの拠点の誰と誰が同期か、新しい同期の方への紹介にもつながりやすいです。

- その方が属している組織が何を狙っているのか?をまず確認

- 営業メンバー個人に関する今期の売上目標や収益目標は必ず確認

- 相手の職位に合わせて話す内容・ヒアリングする内容を変えるのは重要

- 入社年を確認することで、この拠点に来てどれぐらいなのかやその拠点の人の話などを出すことで、次にアプローチしたい支店や拠点の人の情報を引き出したりすると効果的

- 特に地方銀行などは同期の繋がりなどが濃いので有効的

Q6: 単価が低い商材で、販売店が注力してくれない課題をどうすれば良いですか?

A社:

単価が低いので売上にならないのはありますが、逆に「そのサービスがあるからこそ、その人たちが売りたいものが売れる状況」をどう作るか、ではないでしょうか。大手販売会社などが動くための仕掛けとしてサービスを使ってもらうイメージですね。

単価が低いこと自体は一旦置いておいて、販売店が注力している主力事業に対して、どう関連付けさせ、それを最大化させるか というのを見せることがポイントだと思います。このストーリーラインがないと、単価が高い安いに関係なく、そもそもやってくれません。そこが重要です。

葛西:

ありがとうございます。例えば金融機関なら、銀行員が追っている融資の数字が今でも一番重要です。その商材を売ることによって、いかに融資が伸びるかといったストーリーを描いてあげる、そんなイメージですよね。

A社:

そうですね。あと一つは、商材の表面的な機能だけでなく、その裏で持っているデータを相手の持っているデータと組み合わせて、増幅させる事でこんなビジネスができますよと、見せ方を変えることによって、主力度が変わるので視点を変えていくのが一つポイントかなと思います。

葛西:

私がよく提案するのは、単価が低い商材の場合、他の近いメーカーと組んでセットのプランを作って提案する 方法です。営業担当者からすると、その分単価が上がるため喜ばれます。

- そのサービスがあるからこそ、その人たちが売りたいものが売れる状況をどう作るかが重要

- 販売店が注力している主力事業に対してどう関連付けさせ、それを最大化させるかというストーリーライン設計が重要

- 他の近い領域のメーカーと組んで、セットのプランを作って提案するという方法もある

Q7: パートナーにおけるカスタマーサクセスはいますか?どのようなミッションや活動をしていますか?

葛西:

パートナー経由で導入した、エンドの顧客に対するCSということですね。パートナーにおけるカスタマーサクセスがいらっしゃる会社はありますか?C社さんはどういう風にやっているのですか?

C社:

直接パートナー契約を締結している場合は、直販と同じように CS がつきます。代理店経由で大手販売会社などが販売してくれる場合は、うちの直販の CS がつく場合と、認定パートナーが CS をしてくれるケースがあります。

葛西:

CS の運用周りを認定パートナーに振ってしまうのですね。逆にパートナーさん側で、受注から CS までやってくれているという会社はありますか?

…手がほとんど上がらなかったので、やはり直販の CS がパートナー様で受注した案件の対応もやっている ケースが多そうですね。

- パートナー経由で導入が決まった企業様のカスタマーサクセスは、直販のCSが対応するというケースが大半

- 運用認定パートナーを作り、その運用認定パートナーが CS をしてくれるというケースもあり

Q8: KPI 皆さんは何を追っていますか?案件数、受注数、転換率など

E社:

当社は、案件数 です。

葛西:

K社さんはどうですか?

K社:

案件数と契約件数 です。会社の中期経営計画の方針があり、数を優先に選んで、そこ一本に絞っています。

葛西:

ありがとうございます。皆さん全体的に、受注金額、受注件数、案件数 を追っているところが多いみたいですね。転換率で追ってる方はあまりいなさそうです。

- KPIは、受注金額・受注件数・案件数に置いている企業が大半

- 転換率などの「率」で追ってる企業はなし

Q9: 足を動かさずに案件が作り出されるような仕組みづくりで、うまくいった事例はありますか?

C社:

例えばパートナーが銀行さんの場合は、実際に足を運ばないと成果は出にくいと思います。ただ、紹介や取次で、仮に年に3件ほどの成果を目標とするなら、電話での接触を重ねて関係を築くやり方でも可能です。社内で集中的に架電し続ければ、一定の紹介が得られる可能性はあります。

当社では主に足で動く営業チームと、インサイドセールス的な活動を行うチームに分かれています。これだけのリストがあるなら、しっかり電話で接点を持ち、ニーズのあるお客様を300件の中から見つけていく。そうした活動を毎月継続しています。

J社:

会食でトップアプローチして、先ほどお話があったような事業開発的にパートナーさん側の注力事項に関連付けさせて、それを最大化するストーリー設計をして売り込んできてもらうという動きはしてますね。

葛西:

それはめちゃくちゃ足を使ってると思います(笑)

プロダクトが非常に強い企業は別として、やはり足を使わずに案件を創出するのは難しいかなと思っています。ただ先程の話に関連すると、小規模なパートナー(例:採用コンサルをやっているフリーランスなど)で、スキルは高いが顧客数が少ないため商談数が少ないというようなパートナー層に対しては、インサイドセールス型のアプローチを取るのが良いかと思ってます。

具体的には、既存の営業コンテンツ・マーケティングコンテンツの中から活用できるものを抜粋し、マーケティングオートメーション(MA)で配信。その後、ダウンロードした方→(リンクがあれば)リンクをクリックされた方→メールを開封された方の順でアプローチしてもらう。各配信コンテンツごとのトークスクリプトを作成して一定型化してしまえば、インターンでも対応可能です。足を使わない手法としては、このような手法が現実的ですかね。

C社:

コンプライアンスの観点では注意が必要ですが、過去失注してしまったリストで、パートナーさんにそのリストを展開して、既存顧客がないかを確認、アプローチしてもらうって方法もありますね。セミナーを多数企画し、集客を行う方法も有効です。

葛西:

足を使わない手法という点では、複数企業と連携してセミナーを頻繁に開催することで、リード獲得の目的は十分に達成できると思います。先ほどのインサイドセールス型の活動であれば、足を動かさずにできる部分もあるかと思います。

- パートナー向けのインサイドセールス的な活動を行うチームを作り、電話で定期接触

- MA配信をし、ダウンロードした方→リンクをクリックされた方→メールを開封された方の順でアプローチ

- 各配信コンテンツごとのトークスクリプトを作成して型化→インターンなどで対応

- 過去失注リストなどのリスト共有→既存顧客がいたらアプローチ依頼を行う

- セミナーを多数企画し、リードを獲得する

Q10: パートナーセールス業務で、ChatGPTやGeminiを使っていますか?

葛西:

これは皆様、いかがですか?

(ほとんどの方が挙手する)

皆さんほとんど使ってらっしゃいますね。

質問者様:

純粋に皆様が生成AIをどのように活用されているか知りたいです。

葛西:

なるほど。先ほどがI社がNotebookLMを使っているという話がありましたが、データを入れておけばあとは投げるだけでデータ分析ができますよね。パートナーセールスという領域でいうと、どのような使い方をされていますか?

I社:

提案資料の作成に使っています。パートナーから「業界特化型の提案をしたい」という要望があった際などに、Geminiを使って提案スライドを作ってもらったりはしてますね。

J社:

パートナーセールスのチラシ制作や動画制作などで利用してますね。主にGensparkやGammaなどを活用しています。

葛西:

私も最も多く使うのはChatGPTです。パートナー様の事前リサーチはDeepリサーチ機能に調べたい内容をすべて投げて自動で情報収集しています。資料作成では、ChatGPTで構成案を作り、Gensparkで資料化しています。

AIを使いたい場合はChatGPTかGemini、資料作成はGenspark、アウトプット物を出すためにコードを書く必要があるとかであればClaudeも有料版にしておくと良いかもしれませんね。

- ChatGPT or Geminiが1番使われていた。その他は、Gensparkの利用率も高め。

- 主な用途としては、資料作成やパートナー企業情報の事前リサーチ、チラシ制作、動画制作等に活用。

Q11: アライアンスにおけるマーケティング施策

質問者様:

アライアンス組織は立ち上げ初期は小規模なことが多いため、その価値を最大化するにはマーケティングが重要だと考えています。どういう風にパートナーを開拓してるのか、具体的な部分を伺いたいです。

葛西:

なるほど。アライアンスパートナーを巻き込んだマーケティング施策の具体例ということですね。反応が良かった取り組みなどがあれば教えてください。

C社:

うちは完全オフラインのセミナーを実施しています。地方(例:金沢など)で開催し、代表が現地に出向いてパートナーに声をかけてもらう形です。セミナーに参加した地元企業の職員の方々と関係を築くことで、紹介につながるケースもあります。集客数よりも、現場で直接会えることを重視しています。

質問者様:

ありがとうございます。その観点もあるんですが、パートナーが自社サービスを理解し、自律的に販売していくための「パートナー向けマーケティング」についても知りたいです。

葛西:

つまり、パートナー内部でのマーケティングとして、どのように認知や理解を促進していくかという点ですね。例えば私が実施した施策例ですと、パートナー各社を自社オフィスに集めて、テレアポ大会を実施し、ゲーミフィケーション要素を取り入れてイベント化して行うというようなことはやりました。

また、パートナーが自社メディアを持っている場合は、そのメディア上で競合サービスとの比較記事やサービス紹介記事などを一緒に作成していました。そうするとパートナーさん側にリードが流入し、営業担当が嫌でも商談のためにインストールをする必要があるため、社内認知が徐々に高まっていきます。こうした自社・パートナー双方のメディアを活用した記事制作やホワイトペーパー作成は効果的でした。

- パートナー各社を自社オフィスに集めたテレアポ大会の開催

- パートナーが自社メディアを持っている場合は、そのメディア上で競合サービスとの比較記事やサービス紹介記事などを作成

最後に

今回の「パートナーセールス質問会 in 関西」には、約15名の方にご参加いただきました。セミナー形式ではなく、参加者同士がリアルタイムで質問し合う“対話型”のイベントとして実施し、様々な質問や意見が飛び交う会となりました!

多くの質問、意見が出てきたこともあり、パートナーセールスにおける現場課題、報酬管理、AI活用、アライアンスマーケ施策など、実務に根差した生の知見が数多く共有され、まさに「現場のリアル」が詰まった時間になったと思います。

今後もこうした質問形式のイベントを各地で継続し、パートナーセールス実務者同士が学び合い、共に成長できる機会を増やしていきますので、ぜひ引き続きご期待ください!

ご参加いただいた皆さま、改めましてありがとうございました!