長いので、お時間ない方はまずはセミナーレポートの要約をご覧ください。

パートナーセールスの変遷と戦略

- HENNGEは当初直販中心から、クラウド市場の成長に伴いパートナー経由の案件へシフト。

- LINE WORKSは創業時からパートナービジネスに注力し、通信キャリアパートナーやディストリビューターなど多様なパートナーとの連携を推進している。

注力パートナーに対しての自社商材の優先順位の高め方

- パートナーに自社からのリードを供給し、成功体験を積ませることで販売優先度を上げる。

- パートナーの組織特性を把握し、企画部門と営業部門のどちらが意思決定権を持つか等を見極め、適切なアプローチを実施。

- そのパートナーが強化している商材とAPI連携し、セット販売しやすい状況を作る。

- MDFを活用し、パートナーと共同でマーケティング施策を実施し、案件創出をサポート。

オンボーディングと保守の連携課題

- HENNGEでは一部のパートナーのみがオンボーディング・保守まで対応。それ以外はメーカー側で保守対応。

- LINE WORKSでは通常の業務系ソフトウェアではないため、解約リスクが高いためカスタマーサクセス支援を強化。育成のためのトレーニングコンテンツも作成・提供し、パートナーの自走を支援。

予実管理と将来の見通し

- パートナーの売上構成を分析し、小口案件が多いパートナーは安定的に売上を見込み、大型案件が多いパートナーはリスクを考慮に入れる。

- 解約率を考慮し、パートナーとの共同施策で新規案件を創出。

※本編はここからです。

皆さん、こんばんは。

パートナーセールス研究会 発起人の葛西(@kasai_201406)です。

今週は、先週2/25(火)に開催させていただいた「パートナー売上比率9割以上!HENNGE・LINE WORKSの2社の秘密に迫るパートナーセールスセミナー」のセミナーレポートを書かせていただきます。

※長文となるため、要点だけ知りたい方は上述の要約をご参照ください。

パートナー売上比率9割以上!HENNGE・LINE WORKSの2社の秘密に迫る

パネリスト・企業紹介

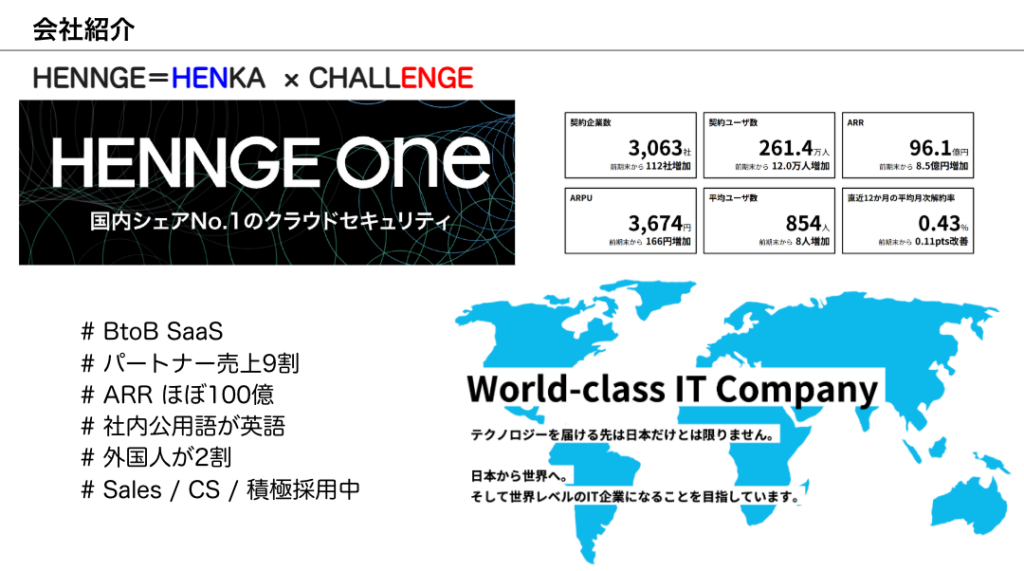

HENNGE株式会社 執行役員 営業&マーケティング担当

三宅 智朗 氏

- HENNGE Oneというクラウドセキュリティサービスを提供。

- 2011年のサービスローンチ以降、直販中心で事業を展開。

- 約14年間でARRが96億円に達し、100億円超えを目指している。

- 組織は、直販からパートナーセールス、プリセールス、カスタマーサクセスなど多岐にわたり、三宅さん自身も様々な業務を経験。

- 最近はゴルフにも熱中。

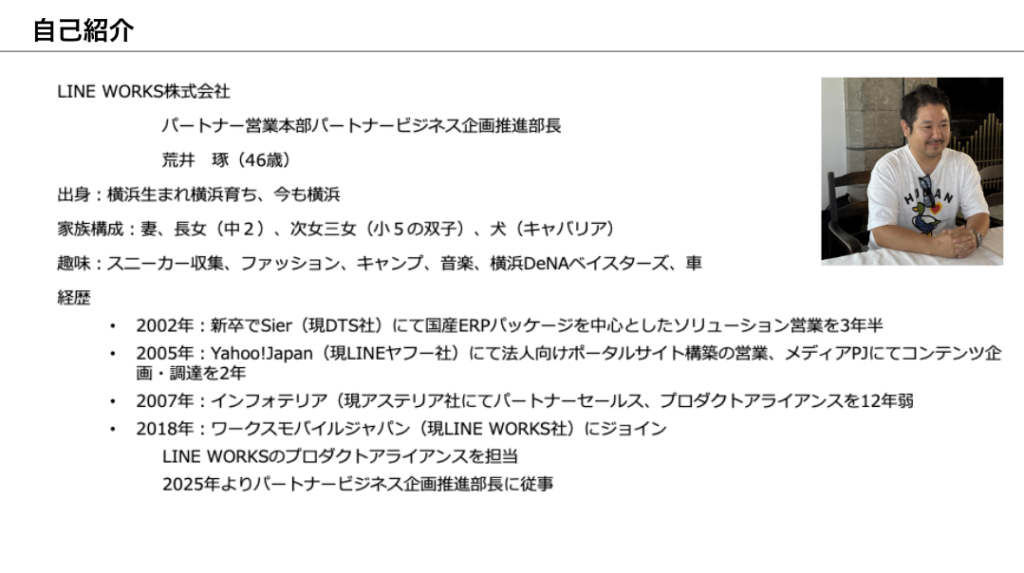

LINE WORKS株式会社 パートナ営業本部 パートナービジネス企画推進部長 兼 プロダクトアライアンスマネージャー

荒井 琢 氏

- 2002年に大学を卒業してからIT業界で活動しており、ERPの営業、パートナーセールス、そして現在のLINE WORKSでパートナー関連のビジネスに従事。

- LINE WORKSは、LINEとは別会社が運営する、韓国のネイバーの直系企業。

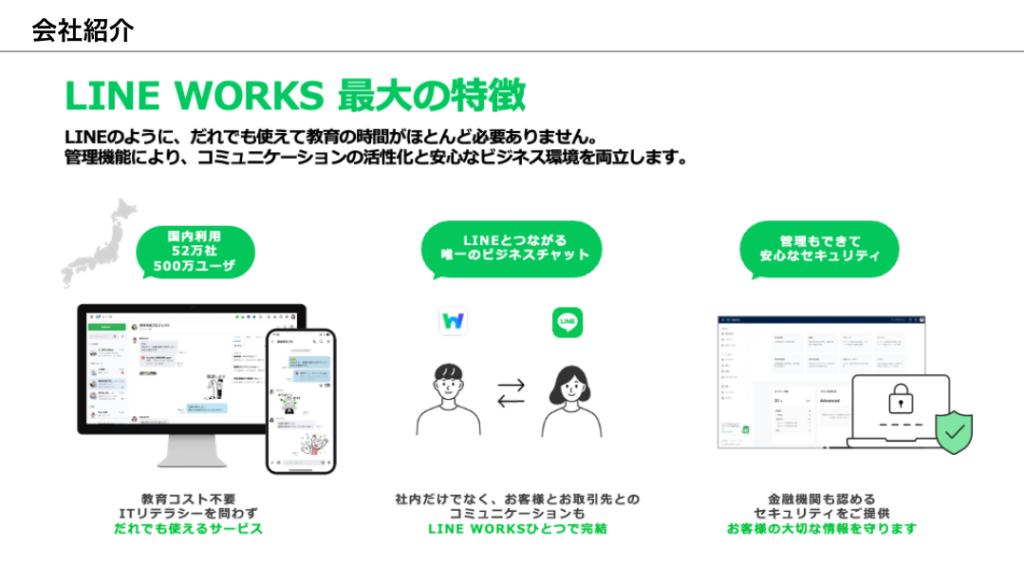

- LINE WORKSは国内52万社、500万ユーザーに利用されており、ビジネスチャット市場において独自のポジションを築いている。

- 特徴的なのは、LINEとほぼ同じUI/UXを持ちつつも、ビジネス向けの管理機能やセキュリティを備えていること。特に、既存のLINEユーザーと連携できる点が大きな強み。

- LINE WORKSは単なるビジネスチャットにとどまらず、直近、LINE WORKSラジャー(建設現場などの現場作業に特化した音声コミュニケーションツール)をリリースするなど、マルチプロダクトベンダーへと進化中。

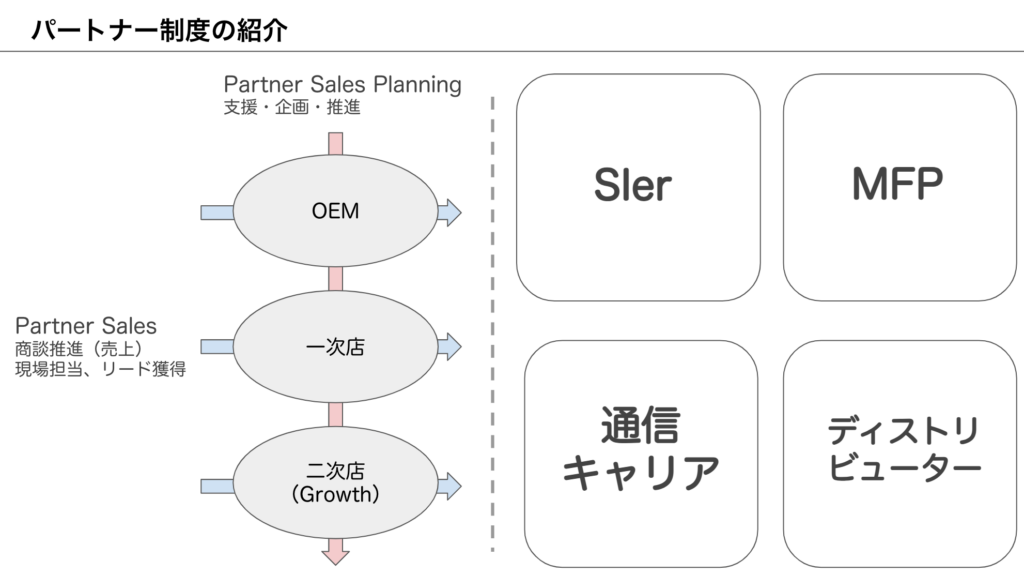

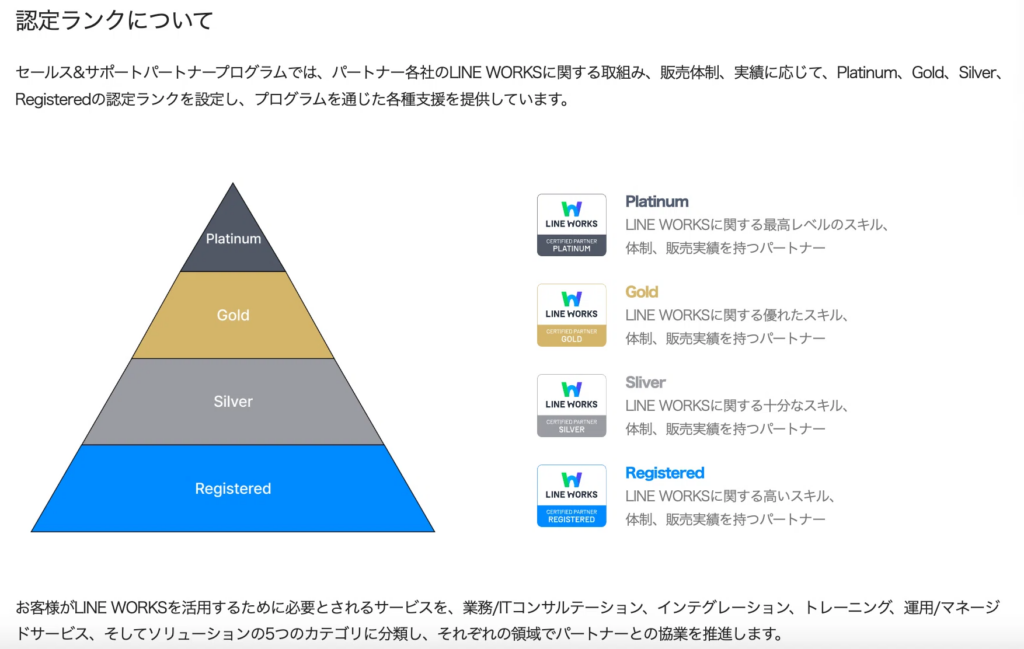

2社のパートナー制度について

- 主なパートナーは、SIerや複合機メーカー、キャリア、ディストリビューターなど。

- パートナーの分類方法も毎年試行錯誤して変更しながら進めている。

- 今年度は、OEM・一次店・二次店の軸で分けて取り組んでいる。

- 創業時からパートナー経由の販売に特化。

- 95%がパートナー経由の売上となっており、販売代理店やディストリビューターを通じたビジネスモデルを確立。

- 特に通信キャリアとの関係が深く、法人向けのスマートフォン回線とセットで展開されるケースが多い。

- サービスパートナーやAPI連携を行うSaaSベンダーとの連携もしている。

1. パートナー売上比率9割は当初から目指してたのか?

葛西:

まず、両社ともにパートナー比率が9割以上という状況ですが、最初から目指していたのか、その転換点はどこにあったのか、教えてください。

HENNGE 三宅氏:

HENNGEは、2011年のサービスローンチから約4〜5年間は、完全に直販の体制を取っていました。

当時のクラウド市場は未成熟で、パートナー企業側もクラウドを取り扱っていないこともあり、最初からパートナービジネスに舵を切ろうとは考えていませんでした。

しかし、クラウド市場の成長と共に、エンドユーザーから「HENNGE Oneを取り扱えるパートナーはどこか?」という問い合わせが増えました。それがきっかけでパートナー経由のビジネスを拡大し始めました。

最初の数年間は直販とパートナーの併用でしたので、直販とバッティングしてパートナーさん側が直販に負けてしまうということもよく起こっていました。

しかし、HENNGE自体に営業がたくさんいるわけではないですし、今後全国に拠点を立てて採用をしていくというのも現実的ではないため、最終的には完全にパートナー経由にシフトするという決断を下しました。

その結果、日本全国に支店を持つSIerやディストリビューターの営業力を活かし、これまで以上により広範囲の顧客にアプローチできるようになりました。

今ではどうしても直で繋がっておきたいという強い要望をいただいてる一部の企業さんを除いては、新規に関しては100%パートナー経由にしています。

LINE WORKS 荒井氏:

LINE WORKSは創業時からパートナービジネス一本で事業展開を進めていました。

特に通信キャリアが強力なパートナーとなり、法人向けのスマートフォン回線とセットで展開するモデルを確立し、パートナービジネスを加速化していきました。

その後、クラウド市場が成熟し、ビジネスチャットの必要性が高まる中で、サービスパートナーやプロダクトアライアンスのパートナーが増えていきました。そのため、最近はソリューションとしてLINE WORKSを活用してもらうにはどうしたらいいかということを常に考えながら、パートナーさん側の得意領域とうまく掛け算をして、パートナービジネスを推進しています。

その結果、現在では販売の95%以上がパートナー経由となっています。

残りの5%については一部直販の機能もありますが、皆さんがイメージする直接顧客に営業をする営業部隊がいるわけではありません。

LINE WORKSはフリープランも用意しているため、フリープランから有料プランにアップデートされた際に、請求払いを希望されるお客様はパートナーさん側に振っていくのですが、カード決済されるお客様に関しては直接当社で対応しているため弊社内では「直販」という呼び方をしています。

ですので、皆さんが想像するような直販部隊という体制はなく、パートナービジネスにほぼ振り切っているというような体制になっています。

2. 注力パートナーに対しての自社商材の優先順位の高め方(成功例・失敗例)

葛西:

次に、パートナーの自社商材販売の優先順位を高めるための施策について、成功事例や失敗事例を踏まえてお話いただけますか?

HENNGE 三宅氏:

パートナーに我々の商材を優先的に販売してもらうためには、何よりも「売れる実績」を作ることが重要です。パートナーが扱う製品の中で売上が立つことが分かれば、自然と優先順位が上がります。

弊社では、ハイタッチセールスという顧客に直接訪問する営業部隊もあり、彼らが直接作ってきたリードをパートナーへ供給し、案件を一緒に進めながらパートナー側に成功体験を積んでもらう施策を実施しています。

また、組織内での各部署(企画、現場)のキードライバーを見極めた上で正しいアプローチを行うことが重要だと考えています。

例えばですが、企画系の部署の人たちと現場の営業部門の人たちがいて、ある会社は企画部門を抑えると全国の営業に波及していくっていうパートナー企業もあれば、一方で企画部門の人たちを抑えても、なかなか営業現場に落ちなくて結果として営業現場を抑えることが重要というパートナー企業もあります。

ですので、パートナーさんごとによってどこを抑えると動いてくれるかが全然違うので、そこを正しく見極めて正しくアプローチするということが非常に大事だなと思っています。HENNGEでの失敗例としても、まさに抑えるべき部門の見極めを誤まった結果、工数かけている割には結果に結びつかないというような失敗は何度と重ねています。

葛西:

なるほど。HENNGE様の中でパートナーの企画部門側に行くのか、それとも営業現場側に行くのかという見極めの基準とかってあったりされるんでしょうか?

HENNGE 三宅氏:

それは明確な見極め基準というものは特になく、とにかく各パートナーさんの企画部門・営業現場・各拠点など全方位にアプローチしてみて、どこの部門に対して何をしたら販売していただけるのかをヒアリングして、各パートナーごとの組織構造や組織力学を把握していくしかないかと考えています。

さらにもっと細かくいえば、窓口となっていただいている担当者や、企画部門・営業現場の人もそうですが、部長・マネージャーなど各職位ごとによってもやはり見えている世界が全然違うため、各部門の部長レイヤーからメンバー層まで全方位でヒアリングしていき、見極めるしかないのかなと考えています。

LINE WORKS 荒井氏:

私もほぼそれしかないかなという気はしますね。

優秀なパートナーセールスだと、おそらく今のこの時期に既に来年度のパートナーさん人事情報や組織体制などを把握しているんですよね。

これができるメーカー側のパートナーセールスの方は本当に強いですよ。

葛西:

確かにそうですね。優秀なパートナーセールスの方だと、パートナーさん側で組閣が正式に発表される前に既に把握されてますもんね。

ではこのまま引き続き荒井さん、LINE WORKSさんでの優先順位の高め方について是非お話いただけますでしょうか?

LINE WORKS 荒井氏:

弊社では初期段階からメーカーの営業として、案件への伴走支援を徹底しており、クロージングまで一緒に伴走し、成功体験を積んでもらうことを徹底しています。

それを繰り返していくことでパートナーさん側から逆にメーカー側に張り付いてくるようになりますので、LINE WORKSの優先順位が必然的に上がってきやすくなります。

あとは、そのパートナーさんが「今、何を売りたいのか?」ということを徹底的に調べます。

例えば、某OA機器メーカーのパートナーさんであれば、LINE WORKSというサービスを売っていただくことに括らず、そのOA機器メーカーさんが扱っている商材リストの中で、「営業担当がどの商材を1番売りたいのか」「どの商材のKPIを持たされているのか?」「どの商材を売りたがってるのか?」というのを徹底的に調べます。

その後、その商材とLINE WORKSをセットで売ってもらえるようなプランや座組みを考え、それを実現するために必要であればプロダクト連携(API連携)が必要となればそのベンダーに自らアプローチし、プロダクト連携を進めていきます。

そうすると、そのOA機器メーカーさんの立場に立つと、その注力商材が売れてもいいし、LINE WORKSが連携してるからクロスセルできる。このように、パートナーさんにとっても大きくメリットになるような座組みを作って提案するように心がけています。

HENNGE 三宅氏:

今の荒井さんのお話は、先ほど私が話したキードライバー特定するというお話とも近いと考えています。

例えば、ソフトバンク様とかは非常にわかりやすいですね。

昔、孫さんがGoogleと組んで、今のGoogle Workspaceを会社として販売するぞ!となっていた時代は、Google Workspaceを販売すると営業に対して非常に高いポイントが入り、大きく評価されます。その後、Google Workspaceからロボットのペッパー君の販売へ、そして今はAIといった具合に、パートナーの中での注力商材もその時の時代背景によって変わってきます。

だからこそ、その注力商材やその評価ポイントなどを把握し、その商材とうまく絡めるとパートナーさんの中でも取り扱いの優先度を上げたりすることができます。先ほど荒井さんのお話にあった某OA機器メーカーさんも注力プロダクトラインナップに入ると結構売ってきていただきやすくなります。

葛西:

なるほど、ありがとうございます。

あと、せっかく成功事例・失敗事例というお話なので、それに付随しての質問となるのですが、積極的に動いてくださるパートナーさんがいる一方で、なかなか動いてくださらないパートナーさんもいらっしゃると思いますが、このような不稼働のパートナーさんをなんとか動かす術とかって何かあったりするのでしょうか?

LINE WORKS 荒井氏:

これは非常に難しい質問ですね。

HENNGE 三宅氏:

前提として、まずその不稼働のパートナーさんを本当に動かさないといけないのかどうかを考えることが先決かと考えています。

自社もそのパートナーも含め、おそらくセールスのリソースが潤沢って会社がほぼないかと思うので、不稼働のパートナーを動かしにいって手広くやることが正解なのか、それともまず注力しているパートナーが成長している状態を作る、またはさらに伸ばす余地があるのでもっと伸ばすというところにフォーカスするべきなのかなということを見極めることが重要かと考えています。

LINE WORKS 荒井氏:

それこそ今日もパートナーさんを育成するためのトレーニングコンテンツを作って、それをどうやってパートナーさんに展開するかというような議論をしてたんですけど、やはりそういうコンテンツ作っても見ないパートナーは見ないじゃないですか。

見ないってことは、おそらくLINE WORKSのビジネスにフィットしていないというようなことだと思うので、当社もパートナーセールスのリソースが潤沢にあるわけではないので、ある程度取捨選択するということはとても大事にしています。

HENNGE 三宅氏:

不稼働のパートナーを動かすための術があるとすれば、パートナーへのメッセージングやキーワードをとにかくシンプルにするというのはあるのかなと思ってます。

例えば、我々だったら「Google Workspace」や「Microsoft 365」というようなキーワードが出たら「HENNGE、これだけ覚えてください」と伝えるといったイメージです。そのキーワードに付随する1枚ペラチラシを作ってそれを配ってもらうといったような取り組みです。

そのシンプル化したキーワードに紐付けてパートナーさんと取り組んでみて、それであまりうまくいかないのであればもう優先度下げるしかないのかなと考えています。

3. 成約後のオンボーディングやその後の保守対応もパートナーが担っているか?そこに至るまでにどのような課題があったか?

葛西:

パートナー案件の成約後、オンボーディングや保守対応もパートナー側が担うケースもありますか?もしあれば、その取り組みとそこに到達するまでの課題についてお聞かせください。

LINE WORKS 荒井氏:

これはLINE WORKSでも同様の課題を感じているテーマじゃないかなと思います。

販売はパートナー経由ですが、導入後のオンボーディングや保守までをパートナーが担えるようになっているかというと、実際にはまだまだ不十分な状態です。

特に、LINE WORKSはコミュニケーションツールであり、業務の根幹に関わるシステムではないため、パートナーによる「売り切り型」の販売が多くなりがちです。そのため、導入後にエンドユーザーが十分に活用できず、結果的に解約されてしまうケースもあります。

そのため、パートナー側がしっかりカスタマーサクセス業務を行っていただけるようにトレーニングコンテンツを提供したり、当社側のサポート体制を充実させて伴走してフォローしていくようにしています。

ただ、それでも当然、なかなか育成されないパートナーについてはある一定の基準でそのパートナーに対して今後ずっとリソースを割いていくべきかどうなのかというところは判断が必要ですね。

葛西:

なるほど、ありがとうございます。HENNGE様はいかがですか?

HENNGE 三宅氏:

当社も同じく、非常に順調にいっているわけではなくて、やはりずっと課題がある部分かなとは思います。

現状ではほとんどのパートナーがそこまでの対応をしていません。基本的にはHENNGE側で対応を行っており、保守まで請け負っていただけるパートナーさんは片手で数えられるくらいしかいません。

なぜかというと、パートナーは全方位での複数製品を取り扱っており、その中でHENNGE Oneに特化してオンボーディングやサポートまで行っていただける体制を用意してもらうというハードルが非常に高いためです。

当社としては、一部のパートナーにはOEM契約などでHENNGE Oneを「自社製品」として提供してもらうことで、パートナー自身がサポートまで担うケースを作っています。しかし、それは限られたパートナーの話で、多くのパートナーにはHENNGE側がサポート提供する形を取っています。

LINE WORKS 荒井氏:

ちなみに、HENNGEさんってエンドユーザーさんから現在のパートナーからこっちのパートナーへ切り替えたいというような要望があった場合は、認めていますか?

HENNGE 三宅氏:

はい、認めています。

ただ、新しいパートナーに切り替えたいという要望に加え、切り替える側のパートナー側で大きく値引きしますというのはNGにしています。

4. パートナーセールスの予実管理の方法は?

葛西:

パートナーセールスの予実管理の方法、要は、パートナー経由で毎月受注これぐらい受注が生まれるだろうなみたいなヨミってどのように考えてらっしゃるのでしょうか?

HENNGE 三宅氏:

予実管理に関しては、基本的に前年実績を基に月次ではなく年間の見込みを立てています。特にパートナーごとの売上構成を分析し、大型案件が一時的に発生したパートナーと、安定的に継続して案件を獲得できているパートナーを見極めることが重要です。

例えば、特定のパートナーが前年に1件の大型案件で売上を大きく伸ばした場合、その翌年も同じように案件を獲得できるとは限りません。一方で、比較的小規模な案件を多数こなしているパートナーは、翌年も安定的に売上が見込めるため、そこに対する期待値の調整を行います。

また、当社のプロダクトの場合、リードが来てから受注に至るまでのリードタイムが約半年くらいはかかるため、半年後くらいまでの売上予測を立てることは比較的可能ですが、月次などの短い期間で読むことは結構難しいですね。

LINE WORKS 荒井氏:

先ほどのHENNGEさんのお話にプラスアルファでお話できることとしては、LINE WORKSはビジネスチャットになるので基幹システムに入り込むようなバックオフィスSaaSなどとは異なり、簡単に解約できてしまうことから特に解約率を考慮した上で予実管理を行っています。

あとは、当然その解約予測に対して次の案件をどう作っていくかというところに関しては、当社のパートナーセールスが色々な企画・アクティビティをプランニングしたり、MDFを活用したりしてパートナーからの商談機会を増やす取り組みを実施しています。

葛西:

パートナービジネスの売上が9割以上を誇る2社でも、予実についてはやはり前年比での予測や解約率も考慮しての予測というところが限界なんですね。

私も多くのパートナーセールスの方と情報交換させていただいてるですが、予実を正確に読むことができるという人には正直今まで1回も会ったことないですね。

パートナービジネスの予実を正確に読む、正確に管理するにはどうしたら良いのかというところは、是非このコミュニティを通じて皆さんで色々意見出し合いながら、何か新しい正攻法を作っていけたらいいなと私は思ってます。

Q&A

Q1. 直販とパートナー経由の競合をどのように解決したか?また、今後パートナーセールスへさらに投資すべきだという意思決定をするにあたり、どのように社内でのプレゼンスを上げていったのか?

HENNGE 三宅氏:

HENNGEでも当時は直販中心の考えが強かったため、直販とパートナーセールスが競合し、営業間での摩擦が発生していました。

また、評価の付け方についても非常に試行錯誤してました。基本的にはパートナーさん経由で、パートナーが少しでも関わった場合は「タッチ数字」という指標を作って、受注数字とは別でパートナーセールスの評価のためだけに用意したりもしてました。

パートナービジネスに振り切ろうという決定を下したタイミングについては、やはりパートナー経由での売上規模が一定規模まで増えてきたことと、ここから先のHENNGEの事業成長を考えた時に各拠点を自社で設けて営業を採用するのも難しいと考え、トップダウンで大きく舵を切ったという感じです。

Q2. パートナー案件のクロージングまで伴走することで営業リソースがかかってしまうため、結局は直販にした方がいいのではないかというジレンマがあるのですが、このジレンマについては社内でどのようにお考えでしょうか?

また、伴走することでパートナー側がこちら側に対してだんだん甘えるようになるかと思いますが、どのタイミングで突き放すべきなのかも教えていただきたいです。

LINE WORKS 荒井氏:

少しマインド的なお話も入ってしまいますが、ジレンマが生じる中でどこまで我慢ができるかということが当然あるとは思います。成功体験を1件で見るのであれば、経営層からしたら直販の方がいいのではないかと当然仰ると思います。

しかし、そこで販売してくれる営業担当をどれだけ増やしていくかというところが大事だと思うので、やはり成功体験を積ませ続けることでどれだけ自社の商材のことを徹底意識させるかということが重要かと考えています。

そこで途中で、結局やはり直販の方が利益率が高いし、パートナーセールス工数がかかるのでという理由で、途中でやめてしまうと当然パートナー内での売ってくれる営業が育たないまま終わってしまうため、当然そのパートナーの育成が進みません。

ですので、どこまで我慢、許容ができるのかという判断かなと思っています。

HENNGE 三宅氏:

他には、案件の大きさであったり、注力したいパートナーさんによって少し対応の温度感変えるというようなことはあるかなと考えています。例えばですが、同行する案件とリモート対応する案件を分けるというように。

できれば全て対応してあげたいけれども、そこの質をちょっとコントロールするというようなことはやっていたりしますね。

質問者:

もう1つの、最初にパートナーを育てるために意図的にリードをパートナー側に提供していき、育ったら離れるっていうの当然描いているのですが、その線引きについてはどう引いているのでしょうか?

LINE WORKS 荒井氏:

そのパートナーの営業部門が自社の商材に対してKPIをしっかり持ってくれるようになっているかというのは1つの判断軸になっています。その段階まで進むと、一旦リードの供給とかの支援は少し弱めていっています。

そこからはトスアップというよりもどうやって一緒に案件を調整していくか、どうリードを獲得していくかというのを一緒に考えていき、パートナーの営業をイネーブルメントしていくことが重要であるかと考えています。

黙っていても売ってくれるパートナーになっていただけるのが1番究極だとは思いますが、そんなパートナーはほぼいないのではないかと思います。

そこから先のステージは、おそらくクロージングまでの同行はしなくても、次そのような案件をどうやって生み出していくか、どういう施策を打っていきましょうかっていうところが大事になるかなと考えています。

セミナー後の交流会の様子

当日、会場には120名を超えるパートナーセールスの方々にご参加いただけました!

今回はこれまで以上にパートナーセールス研究会のイベントに初めて参加いただいた方も多くいらっしゃり、皆様非常に最後まで積極的に情報交換をされている様子がとても印象的で、これまで以上に物凄い熱気の溢れた交流会となりました!

おかげさまでパートナーセールス研究会を設立して1周年を迎えることができましたが、この1年で名実ともにパートナービジネス界隈で国内No.1のコミュニティへと成長することができました🙇♂️

また、今回は重大発表もいくつか発表させていただき、さまざまな取り組み・チャレンジが新たにスタートしまくります!2年目はこのパートナーセールス研究会をさらに飛躍させる1年にできたらと考えております😊

今回セミナーおよび懇親会にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

パートナーセールス研究会2年目も皆様引き続きよろしくお願いいたします!!

※【次回予告!】3/18(火)19:00〜、大阪でパートナーセールスのワークショプを開催します!