パートナーセールス研究会 発起人の葛西(@kasai_201406)です。

明後日19:00〜、「対地銀アライアンス戦略~パートナー開拓から成果創出まで~」セミナーが開催されます!

本日はそれに先立ちまして、元地方銀行員である葛西から地方銀行・信用金庫の特色・基礎情報(組織構造・内部構造)をまとめさせていただきます!

はじめに

1から10まで書いていくと非常にボリューミーになってしまうため、まずはじめに、昨年11月に開催させていただいたパートナーセールス研究会による「アドベントカレンダー2024」で、地方銀行アライアンスに関するnoteが2本ございますので、そちらを参考記事としてまずは共有させていただきます。

地方銀行とのビジネスマッチングのHOW(株式会社ネットプロテクションズ 横山さん)

https://note.com/sk100417/n/n4b703e08f587?magazine_key=mb1eb45414fd1

地方銀行と業務提携した後の話。具体ステップ完全公開~2024年編~(株式会社スタメン 金内さん)

https://note.com/kanayan_apple/n/n295dc6913c09?magazine_key=mb1eb45414fd1

今回はここには書かれていないような、地方銀行・信用金庫の内部構造などについてここから書かせていただきます。

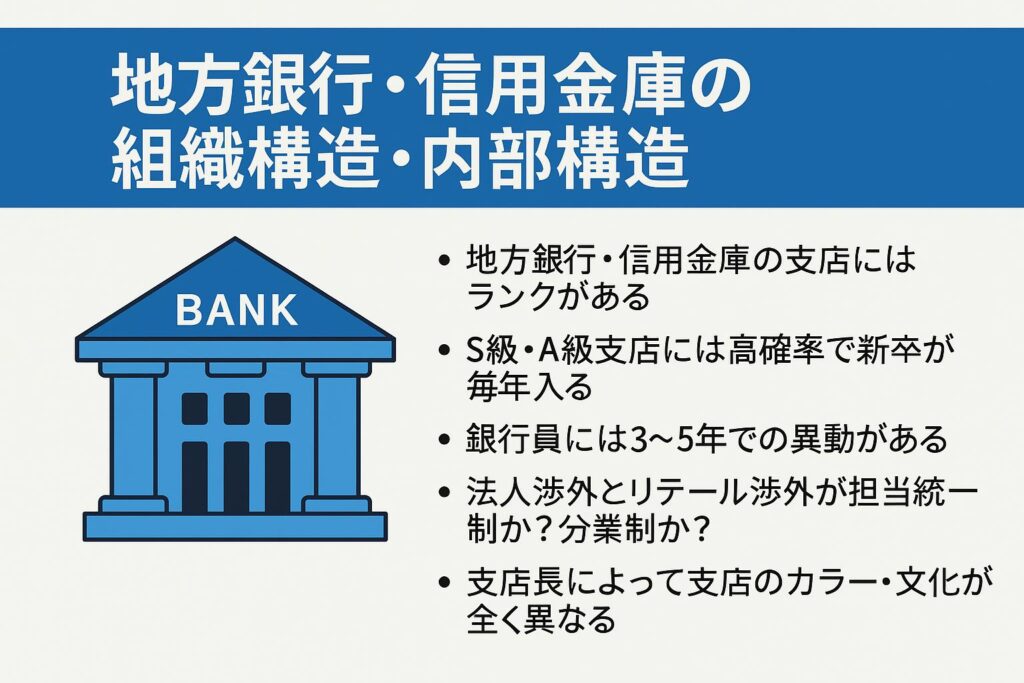

地方銀行・信用金庫の組織構造・内部構造

①地方銀行・信用金庫の支店にはランクがある

銀行や信用金庫には本店のような大きな支店や田舎の方にポツンとある小さな支店まで色々存在します。

そのため、だいたいの地方銀行・信用金庫では支店ごとによってA級店・B級店・C級店といった具合にランク分けが施されています。

※ランクの名称は各銀行によって異なります。

ランク分けの基準は各地方銀行・各信用金庫によって詳細は変わりますが、

- A級店(基幹店、拠点店):預金残高・貸出残高ともに大きい。エリアの旗艦店舗。

- B級店(中核店、標準店):預金残高・貸出残高ともに平均的な規模・実績。

- C級店(小規模店、管理コスト優先型):預金残高・貸出残高ともに小さく、田舎にある小店舗。

概ね上記のような形で預金残高や貸出残高がベースとなっており、加えて収益貢献度や新規顧客数、営業成績などが加味されるケースもあります。

Aランク支店が本部からの注力度も高い支店となるため、ベテラン支店長や優秀な営業担当が配属される傾向があります。さらには、各支店がエリアごと(支部ごと)に分かれているため、そのエリアを管轄する統括支店(S級店などと呼ばれることもある)もあります。そしてランクごとで支店長権限の融資決済可能な金額が異なってきます。

アライアンス・パートナーセールスという視点で考えると、

- どの支店が何級店なのかを把握する

- S級店やA級店は貸出残高が大きい≒比較的企業規模の大きい企業を持っている可能性が高い

- S級店のボス(支店長)は誰なのか

などは把握しておくべきこと・認識しておくべき情報と言えるでしょう。

※もちろん上記3つが全てではないですが。

②S級・A級支店には高確率で新卒が毎年入る

S級・A級支店は支店の規模が大きいこともあり、高確率で新卒が毎年入ります。

※もちろん、その支店の支店長の要請等で入らないケースもあります

※B級店・C級店に新卒が絶対入らないわけではありませんので、各支店に確認はするようにしてください

そのため、新卒生え抜きの1番上の先輩が異動するタイミングで、だいたいその下の後輩たちが全員役割が変わることが多いです(例:融資の内勤→営業に変わる、等)。

これをアライアンス・パートナーセールスという視点で考えると、

- 新卒生え抜きの1番上の営業担当を抑えると、その下にいる新卒生え抜きの後輩たちも数珠繋ぎで動かしやすくなる

という可能性が極めて高くなります。

地方銀行・信用金庫は支店内での上下関係が非常に厳しいため、生え抜き1番手の先輩が言うことは新卒生え抜きのその下の後輩の人たちは遵守するのが絶対ルールです。

③銀行員には3〜5年での異動がある

これはご存知の方も多いかと思いますが、銀行員はおおよそ3〜5年で異動があります。俗にいう「5年縛り」というもので、どれだけ長くとも基本的には最大で5年までしか同じ支店に在籍できません。

この大きな理由は「不正や癒着を防ぐため」です。

長く同じ顧客や支店にいると馴れ合いが起きやすく、コンプライアンス違反(例:不適切な融資、キックバック)につながるリスクが高まるため、定期的に担当を交代させることで利害関係の固定化を防ぎ、ガバナンスを保つという目的があります。

なお、異動については、基本的には毎月発生しますが、特に異動が多い月が3月・6月・9月・12月の3の倍数月が異動が多い月となります。そのため、特にこの3の倍数月の異動情報は必ずキャッチするようにしましょう。

これをアライアンス・パートナーセールスという視点で考えると、上述のスタメン 金内さんのnoteにも一部書いてありますが、

- 3の倍数月の異動情報を必ずキャッチする(本部なのか、各支店なのかに必ず確認を入れる)

- 支店長の入行年度やこれまで配属支店の確認

- よく自社の商材を販売いただける銀行の営業担当の入行年度やこれまで配属支店の確認

- 渉外副長*1 の入行年度やこれまで配属支店の確認

*1:各銀行・各信用金庫で役職名は異なりますが、支店の営業部長的な立ち位置の方です

などを把握することで、例えばよく自社の商材を販売してくださる支店の支店長に同期や仲の良い支店長の紹介依頼をする際に、より具体的なバイネームで紹介依頼をすることで角度が上がります。

④法人渉外とリテール渉外が担当統一制か?分業制か?

法人渉外(法人融資営業)とリテール渉外(個人営業)で担当が分かれているのか、それとも同じ営業担当が法人も個人も対応するのかは、各銀行・各信用金庫ごとによって異なります。

SaaSやHRなどの商材ですとBtoBの領域となりますので、法人渉外(法人融資営業)が誰なのかを把握して抑えなれければ効果的ではありません。

- まずは法人渉外とリテール渉外が分業なのか統一なのかを確認

- 分業であれば、誰が法人渉外なのかを確認し、同時に役職も把握する

→役職が上の方ほど、大きい融資取引先を担当しているケースが多いため。 - 法人渉外とリテール渉外のどちらも対応されている場合は、各営業個人ごとの法人:リテールの比率を確認する

→法人比率が高い担当者の方がアプローチ先が多いため。

これは肌感覚でしかないですが、信用金庫は法人渉外とリテール渉外が統一されている傾向が強く、大きいサイズの地方銀行ほど法人渉外とリテール渉外が分業化されている気がします。

⑤支店長によって支店のカラー・文化が全く異なる

1支店で1番権力を持っているのはもちろん支店長です。そのため、支店長によって各支店のカラー・文化が驚くほどに異なりますし、支店の方針や考えも大きく変わります。

※支店長が変わると、これまた驚くほどに全てが変わることが多いので、一から深耕し直しということも起こりうるかもしれません。

逆に言えば、非常に親身になって自社商材の拡販に動いてくださった支店長が異動するとなった場合は、必ず異動先の視点を抑えるという活動は必須です。

また、各支店の特徴が支店長によって大きく変わってくるため、対地銀・信金アライアンスにおいては、1支店=1社とカウント・A支店とB支店は全くの別会社、くらいの認識で深耕していくと良いでしょう。

まとめ

「対地銀アライアンス戦略~パートナー開拓から成果創出まで~」セミナーに先駆けて、地方銀行・信用金庫アライアンス活性化のための基礎情報をまずはまとめさせていただきました!

対地方銀行・信用金庫アライアンスを活性化させるために把握しておくべき情報はもちろん他にもありますが、細かなお話はセミナー当日にもお話が聞けるのではないかと思いますのでこちらでは割愛させていただきます。

ただ、この基礎情報をもとに当日のセミナーを聞いていただくと、より理解は深まるのではないかと思いますので、是非お読みいただけましたら幸いです。

当日どんなお話をいただけるのか・・・是非楽しみにしていてください!