パートナーセールス研究会 発起人の葛西(@kasai_201406)です。

「パートナー企業ともっとうまく連携して、お互いにビジネスを伸ばしたい」…このブログをご覧いただいている皆様は、常にその悩みをお抱えだと思います。中でも「どう連携すればいいのか」「情報共有が難しい」といった悩みをお持ちの方は特に多いでしょう。

そんな中、アメリカ発のSaaS企業「Crossbeam(クロスビーム)」が、パートナー連携のあり方を変えるかもしれないと、大きな注目を集めています。

本日はCrossbeamがなぜこれほど期待されているのか、そしてパートナーとの連携にどのようなヒントを与えてくれるのかを、分かりやすく解説していきます。

1. Crossbeamとは?注目を集める背景

Crossbeamは2018年にアメリカで設立された、パートナー連携に特化したSaaS企業です。設立から数年で累計約3億ドル(日本円で約450億円以上)という巨額の資金を調達しており、その将来性の高さが伺えます。

投資家には、シリコンバレーのトップVCであるAndreessen Horowitz (a16z) や、SaaS業界を牽引するSalesforce、HubSpotなどが名を連ねています。2024年には有力な競合であったReveal社を吸収合併し、パートナーエコシステム領域における知名度と影響力を急速に高めています。

このように、Crossbeamは時価総額こそ非公開であるものの、その調達額と投資家の顔ぶれから、業界内外の注目度が非常に高い企業と言えるでしょう。

2. Crossbeamで何ができる?仕組みを簡単に解説

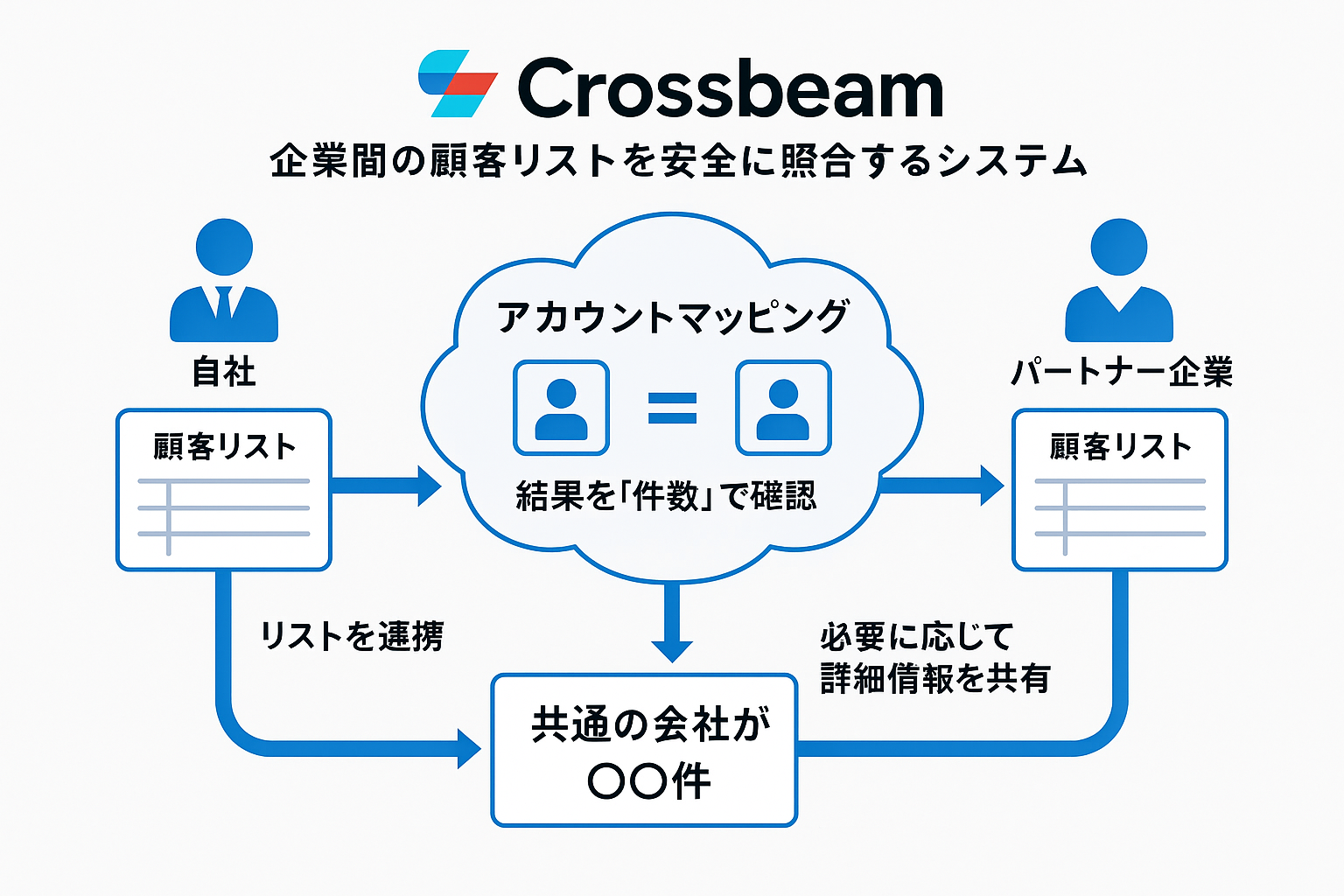

Crossbeamが解決してくれる課題を一言で表すなら、「企業間の顧客リスト」を安全に照合できるシステムです。

例えば、パートナー連携を進める中で、以下のような場面に遭遇したことはありませんか?

- 「大手企業A社にアプローチしたい。でも、もしかしたらパートナーのB社は既にA社と長年の取引があるかもしれない…」

- 「B社に協力を依頼したいけれど、自社の全顧客リストを見せるわけにはいかない。かといって、一件ずつ確認するのは手間がかかる…」

このような状況で、Crossbeamの「アカウントマッピング」という技術が非常に役に立つのです。

2-1.Crossbeamの特徴「アカウントマッピング」って?

Crossbeamは連携されたリストの中身を互いに見せないまま、システム内部で「どの会社名が共通しているか」を照合する仕組みで、下記の流れで連携を進めます。

- リストを連携

あなたとパートナーのB社が、それぞれ自社の顧客リストやターゲットリスト(会社名などの情報)をCrossbeamに連携します。 - 結果を「件数」で確認

「あなたのリストとB社のリストには、共通の会社が〇〇件あります」という”件数”だけが表示されます。この段階では、具体的な会社名は分かりません。 - 必要に応じて詳細情報を共有

もし「その共通している会社が具体的にどこか知りたい」となれば、B社にリクエストを送ります。B社が承認すれば、「共通しているのはA社とC社です」のように、事前に合意した特定の情報(会社名だけなど)をピンポイントで共有できます。

重要な点は、「すべてのデータを無差別に共有するわけではない」ということです。何をどこまで共有するかは細かく設定できるため、機密情報を保護しながら、連携の第一歩をスムーズに踏み出せます。

2-2.パートナーセールスにおける具体的なメリット

アカウントマッピングを行うことで、パートナーセールスにおいて下記のようなメリットが生まれると考えられます。

- パートナー戦略の優先順位が明確になる

どのパートナーとどの企業に取り組むべきか、データに基づいた判断ができるように。「重複しているアカウントが多い=協業インパクトが大きい」といった評価軸が生まれ、効率的なパートナー選定も可能に - 営業連携のタイミングを逃さない

商談前に共通顧客を把握できるため、「あとから聞いたら既にパートナーが関係していた」というミスマッチを防ぎ、紹介や同行営業などの連携がスムーズに行えるように - 施策の属人化を防ぎ、再現性ある仕組みへ

データに基づいた連携モデルをチーム全体で再現できるようになるため、属人性を排除し、仕組みとしてのパートナーセールスを構築できるように

3. パートナー戦略における日米市場の違い

Crossbeamのような「パートナー連携をデータで最適化する」プラットフォームは、世界的に注目されていますが、その普及の度合いには地域差があります。特にアメリカと日本では、「パートナーシップ」や「営業の進め方」に対する文化的・構造的な違いが大きく、そのまま導入するにはハードルがあります。

3-1.なぜアメリカで受け入れられたのか?

特にアメリカ市場で急速に普及した背景には、主に下記4つの要因が考えられます。

- エコシステム思考の浸透

アメリカでは自社単体ではなく、パートナーと連携して市場を広げる「エコシステム戦略」が経営の中心になっています。競合とすら連携し、顧客価値を最大化する姿勢が当たり前になりつつある点が、普及の一因だと考えられます。 - 「共同直販」が当たり前

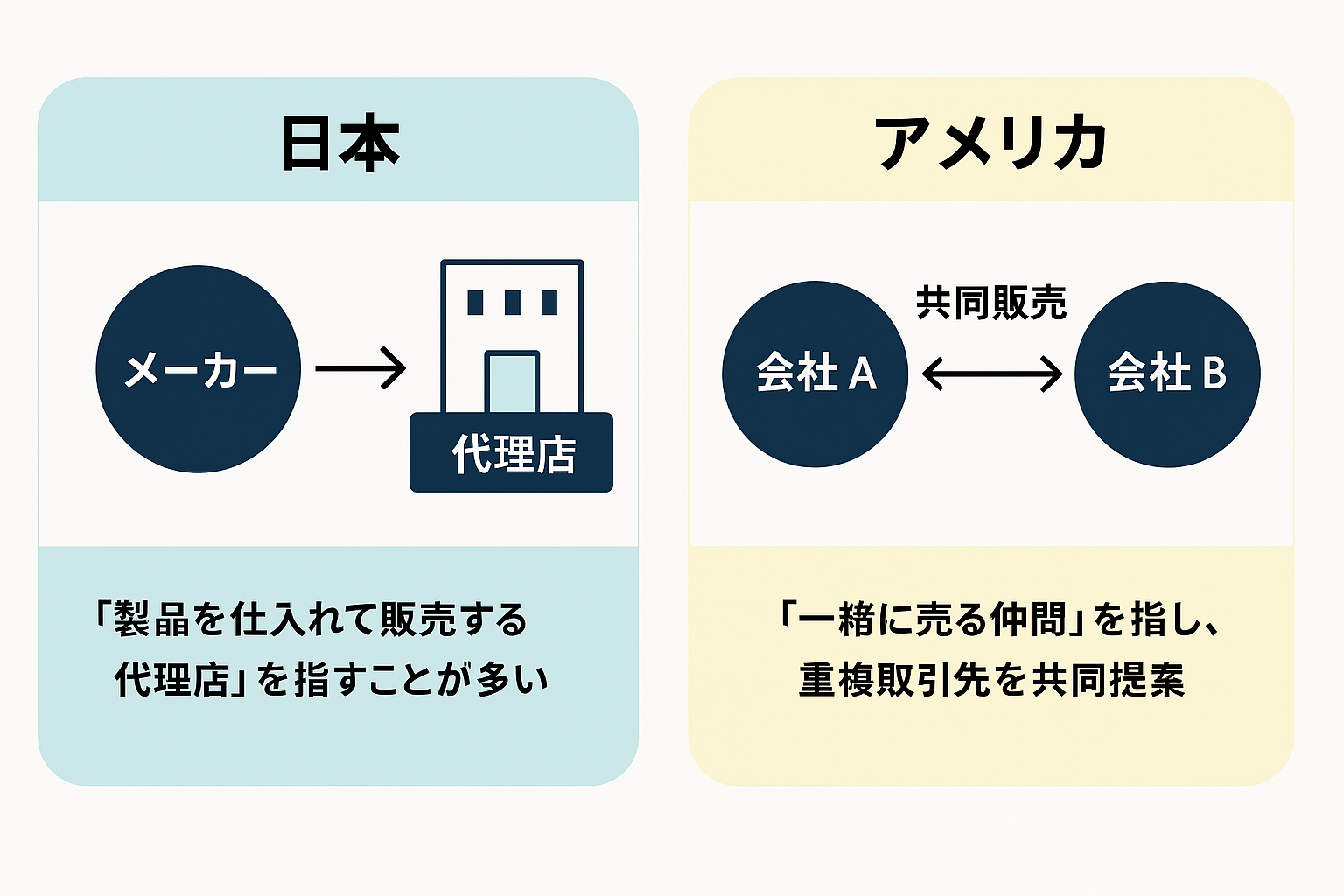

上記の考え方から、パートナーとの共同提案や協業営業が日常的に行われており、「パートナー=一緒に売る仲間(Co-seller)」という考え方が根付いています。そのため、重複アカウントの発見から共同提案へと自然につなげられるCrossbeamが、受け入れられやすい土台が整っていたと言えます。

これは、製品を販売委託する日本の代理店というパートナーシップの概念とは大きく異なるポイントだと言えます。 - SaaS活用の浸透

アメリカでは多くの企業が複数のSaaSを日常業務で活用しており、ツール連携やAPI連携に対する技術的なハードルや心理的な抵抗感が相対的に低い点も、普及の土台にあったと考えられます。 - RevOps(レベニューオペレーションズ)の考え方

営業、マーケティング、カスタマーサクセスといった収益関連部門がデータを共有し、連携して成果を最大化しようという「RevOps」の考え方が浸透しています。パートナー連携も、データに基づいて効果測定や改善を行う対象として捉えられており、Crossbeamのようなツールがフィットしやすい環境でした。

3-2.日本市場における可能性

日本でもパートナー戦略は重要ですが、前提となる商習慣や文化がアメリカとは大きく異なります。

例えば…

- 「代理店中心」のパートナー像:

日本で「パートナー」というと、多くの場合「製品を仕入れて販売する代理店(リセラー)」を指します。「一緒に売る」というよりは「任せる」構造が一般的であり、営業プロセスの共有も限定的です。したがって「顧客リストを照合し重複を発見することで共同提案に繋げるという」アカウントマッピングの考え方を、そのまま適用するのはハードルが高いと言えます。 - データ共有への慎重さ:

顧客情報の外部連携に対する抵抗感が強く、データ共有においてはセキュリティ・信頼・法的リスクの懸念が先行しがちです。データ連携の効率よりも安全性が優先される傾向が強いため、アカウントマッピングが受け入れられるには時間がかかると考えられます。 - RevOpsの導入は一部に限定:

営業・マーケ・CSの連携がまだ組織として未整備な企業も多く、パートナーセールスも属人的に運営されているケースが大半です。データを前提とした横断的な連携体制が整っていない企業が多いでしょう。

これらの要素を考慮すると、アメリカで成功しているCrossbeamのような仕組みをそのまま日本市場に導入しても、広く普及するのは難しいと考えています。

4. まとめ

Crossbeamは、その資金調達規模や一流の投資家からの評価が示すように、パートナー連携の未来を変える可能性を秘めた、今注目すべきSaaS企業です。「アカウントマッピング」という技術を用いて、企業間のデータ連携を安全かつ効率的にし、具体的な協業の後押しをしてくれます。

アメリカでの成功には特有の背景がありましたが、日本の企業においても、日本のパートナー(主に代理店)との連携をより効果的に進めたいというニーズは共通するものです。

自社のビジネスやパートナー戦略に合わせて、Crossbeamの根底にある「データに基づく連携」という考え方をどのように取り入れていくか。それが、これからの時代に日本のパートナーシップを成功させるための、重要な鍵となるかもしれません。

このアカウントマッピングですが、Salesforceを利用している企業であれば実質無料で実施できる方法もあります。次週はSalesforceを活用した、実質無料でアカウントマッピングを行う方法について解説しようと思います!