パートナーセールス研究会 発起人の葛西(@kasai_201406)です。

今週は、先週7/25(金)に開催させていただいたパートナーセールスセミナー「OBC・LayerXの2社から学ぶ、アライアンス戦略の型」のセミナーレポートを書かせていただきます。

OBC・LayerXの2社から学ぶ、アライアンス戦略の型

パネリスト・企業紹介

株式会社オービックビジネスコンサルタント

営業本部 営業部 東日本ブロック SI・コンサルティングパートナー推進室

パートナーサクセスチーム マネージャー

品田 玲志 氏

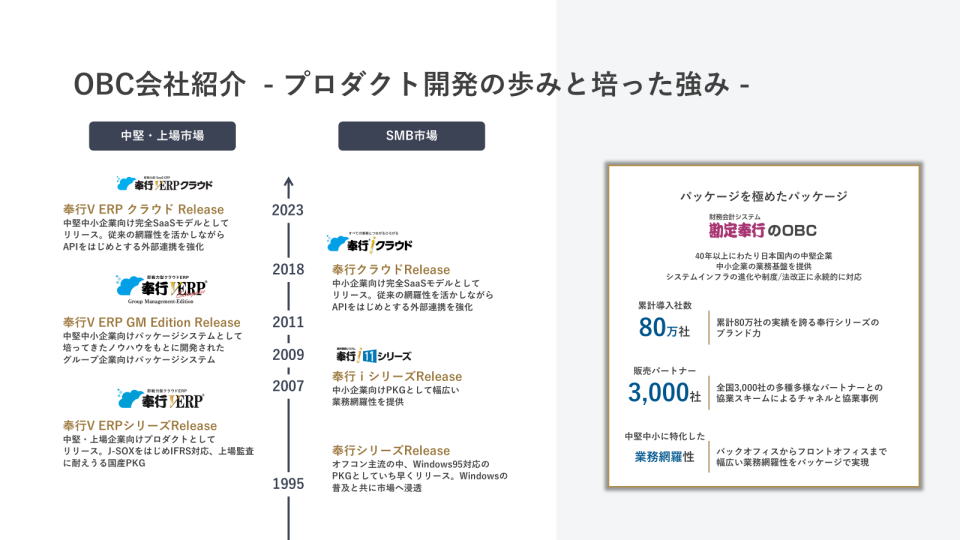

サービス概要

株式会社LayerX

執行役員

鈴木 竜太 氏

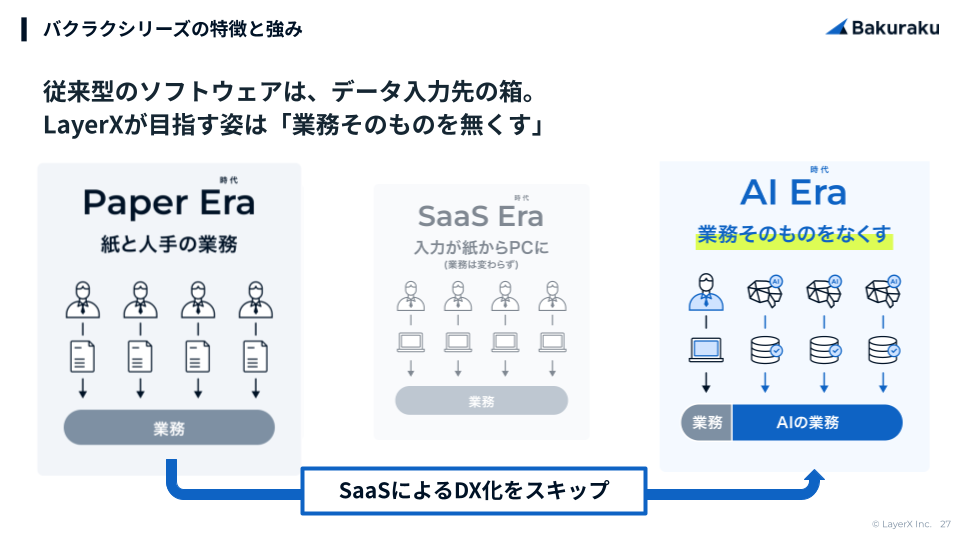

サービス概要

テーマ➀パートナー支援の体制・組織の特徴

葛西:

それではここからパネルディスカッションに移ります。では早速ですが、品田様からお願いします。

OBC様

OBC 品田氏:

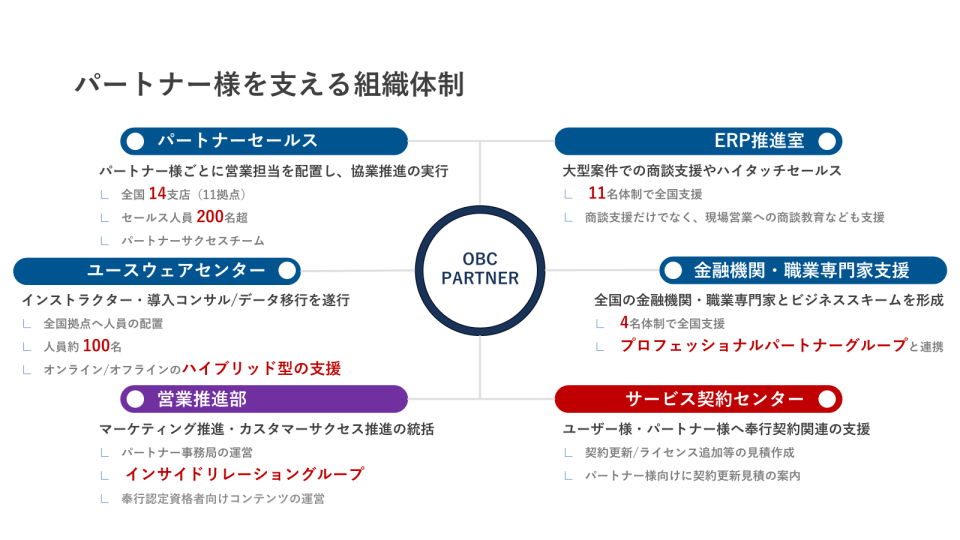

まずOBCの組織体制として、下記の図の通り分かれています。

- パートナーセールス

▼大きく分けて下記の二つに分かれる

➀担当営業:既存のパートナーに個別対応する営業

└全国14支店に総勢200名以上の営業担当者が配置

└OBCの販売は100%パートナービジネスで行われており、直販部隊はいない

そのため、この200名は全員がパートナー営業として活動している

└既存パートナー様には主にこの200名のメンバーが専属でつき、様々な支援を提供

②パートナーサクセスチーム(品田様所属):全国の新規パートナー対応を担当

└新規パートナーの初期対応(問い合わせ対応〜契約支援)

└販売前の教育・販売後の保守対応

└パートナーの販売が軌道に乗った段階で、現場担当営業に引き継ぎ検討

└定期的な情報発信、デジタルマーケティングによる接点維持

└パートナー専用ポータルサイト「パートナーズネット」の運営(提案書・紹介資料等の提供)など - ERP推進室

└主に大型案件で提案や相談支援が必要な場合に、専門メンバーが対応する営業部門

└大企業への提案などでは、このERP推進室のメンバーも関与し、担当営業と連携して提案書作成支援などを行う - ユースウェアセンター

└インストラクターや一部の導入コンサルタント、データ移行などをOBCで請け負うための部署

└約100名規模のメンバーが配置

└『奉行クラウド』導入後には、製品にもよるが、2時間×〇回という操作指導を主に行っている。現在は基本的にリモートでインストラクターが対応している

└パートナー様から見ると、クラウドライセンス販売後はOBCに任せておけば稼働まで進み、保守サポートもOBCが行う体制が整っているという安心感を提供できている - 金融機関・士業専門家支援

└プロフェッショナルなメンバー4名体制で活動している部署

└銀行とのビジネスマッチング契約や、パートナー様と地方銀行の連携を推進するなどの活動を行っている - 営業推進部(マーケティング部門)

└インサイドセールスグループというリモートデモ部隊が置かれている

└カスタマーサクセス推進室も設置されており、お客様向けのイベントやコミュニティ運営などを主に行っている - サービス契約センター

└クラウドサービス化により煩雑になった年間利用の更新など、契約に関する支援を抜け漏れなく行うために比較的新しい部署

└契約関連のサポートを担っている

OBC 品田氏:

必要な状況や場面に応じて、それぞれ適切な部署の担当者を活用し、誰に相談すれば提案支援が受けられるか明確になっている点は、パートナー様の満足度に影響している要因の一つになっていると考えています。

葛西:

ありがとうございます。早速質問も来ているのですが、左上のパートナーセールス組織では、1人当たりおおよそ何社くらい担当しているのでしょうか?

OBC 品田氏:

拠点によって多少ばらつきはありますが、アクティブに動いているパートナー様を平均10社から30社くらい担当しています。

葛西:

なるほど。100%パートナーセールスをやっていて、1人当たり10〜30社見れているということなので、皆さんにとっても1つの目安になるかもしれませんね。

もうひとつ質問が来ているのですが、「この14支店200名で十分にパートナーさんとお客様のフォローができていますか?足りないと感じますか?」との事ですが、こちらはいかがですか?

OBC 品田氏:

以前は既存パートナーさんを手厚くフォローしながらの新規開拓や、売上が低調なパートナーへの対応も、現場の営業200名が全て担っていましたが、パートナーサクセスチームがそれらの業務を引き継いでいる過程なので、今はその負荷が軽減されていると思います。

とは言っても営業はいつも忙しくしているので、人手が足りないと感じることはありますが、全く追いついていないという状況ではないような気がしています。

葛西:

なるほど、ありがとうございます。うまく分業化されて現場のパートナーセールスの方々の負荷を軽減されているんですね。

続いて鈴木様、お願いします。

LayerX様

LayerX 鈴木様:

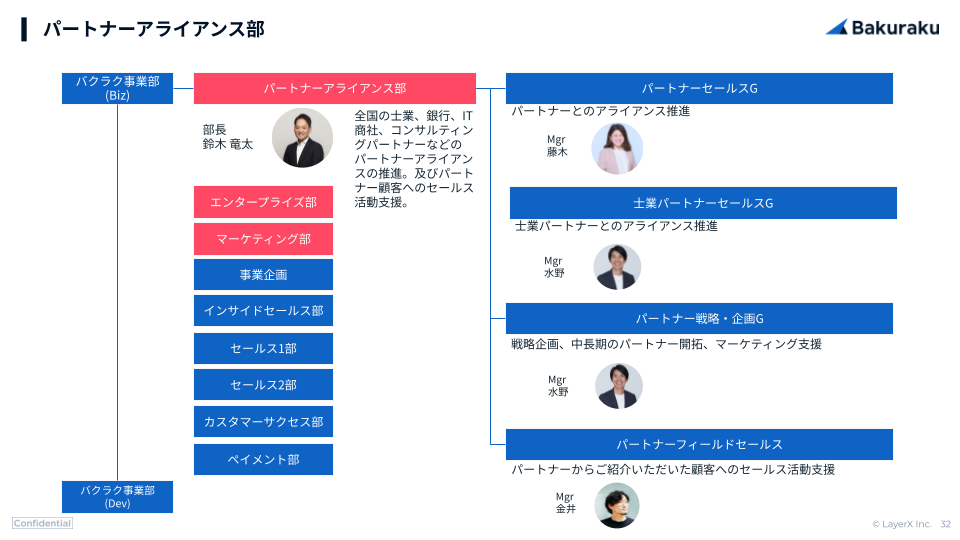

LayerXのパートナーアライアンス部門は、実はまだ部として設立されてから1年少しで、事業自体もまだ約3.5年くらいしか経っていません。パートナーセールス、特にパートナーサクセスと言われる領域が多いですが、全国の商社系など、大規模な販売を行う会社様を主に担当しております。

その中でも、下記のようなグループに分かれています。

- パートナーセールスG

└パートナーとのアライアンス推進を担当。

└全国の商社系など、大規模な販売を行う会社が主な担当領域。

└特にパートナーサクセスの領域が多い。 - 士業パートナーセールスG

└士業パートナーとのアライアンス推進を担当。

└プロダクトの特性上、キーとなるチャネルである士業パートナーに特化したグループ。 - パートナー戦略・企画G

└戦略企画、中長期的なパートナー開拓、マーケティング支援を担当。

└0→1を生み出すような、仕込みに時間がかかる領域を担う。

└事業開発的な目線を強く持ち、マーケティング支援や事業計画の数字策定支援を行う。 - パートナーフィールドセールス

└パートナーから紹介された顧客へのセールス活動支援を担当。

└以前は直販チーム側にあったが、パートナー案件増加に伴いパートナーアライアンス側に移動。

└営業支援として、直販も可能なメンバーが揃い、パートナーをサポートする。

葛西:

ありがとうございます。SalesZineなどでご紹介されたMUFG様のような開拓は、このパートナー戦略企画グループが担当されているのでしょうか。

LayerX 鈴木様:

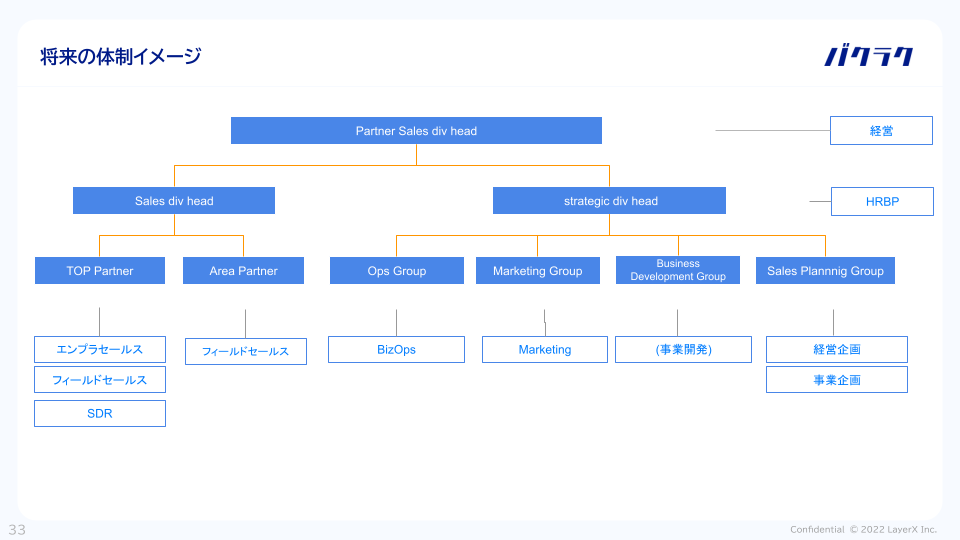

まさにその通りです。Noteでも公開していますが、大谷というメンバーが出向してちょうど1年経ちました。将来はもう少し下記のような形にしていきたいと考えています。

LayerX 鈴木様:

濃い色が直接的な組織で、白抜きになっているところが、横の部署と繋がるイメージです。

Sales div head内のトップパートナーに対しては、ベテランのマネージャークラスのメンバーをしっかりアサインしていきます。というのも、やはり大きなパートナー様が当時売上の半分以上を占めていたためです。中堅から細かいところまで対応するパートナー様に対しては、パートナーサクセスというグループで対応したいと考えています。

もう一つ右側の塊に行くと、Opsグループです。先ほどOBC様からも話がありましたが、契約の更新やお客様の管理をしっかり行うチームも持ちたいと思っています。マーケティングについては戦略企画部のグループに入っていましたが、パートナー関連のマーケティングも必要になるだろうということで、今後作ることを考えています。

また、事業開発の目線を大切にしたいので、ビジネスの立ち位置を明確にするチーム、ビジネスデベロップメントグループというのも作りたいと考えています。パートナーの数字は複雑化しやすいので、その辺りをしっかり数字を固めるプランニングチームも、2年以内に作りたいと考えています。

葛西:

参加者からの質問が来てますが、メンバーの拡大をされている中で採用と内部異動の比率はどれくらいですか?

LayerX 鈴木様:

今は採用が8割から9割です。社内異動は1割から2割という感じです。

葛西:

なるほど。絶賛採用強化中なのですね。

テーマ② 型化された、パートナーへの支援内容

葛西:

続いて、各社が実践されているパートナーセールスの支援内容について、どのようなことをやっているのか、というテーマです。品田様からお話しいただけますか。

OBC様

OBC 品田氏:

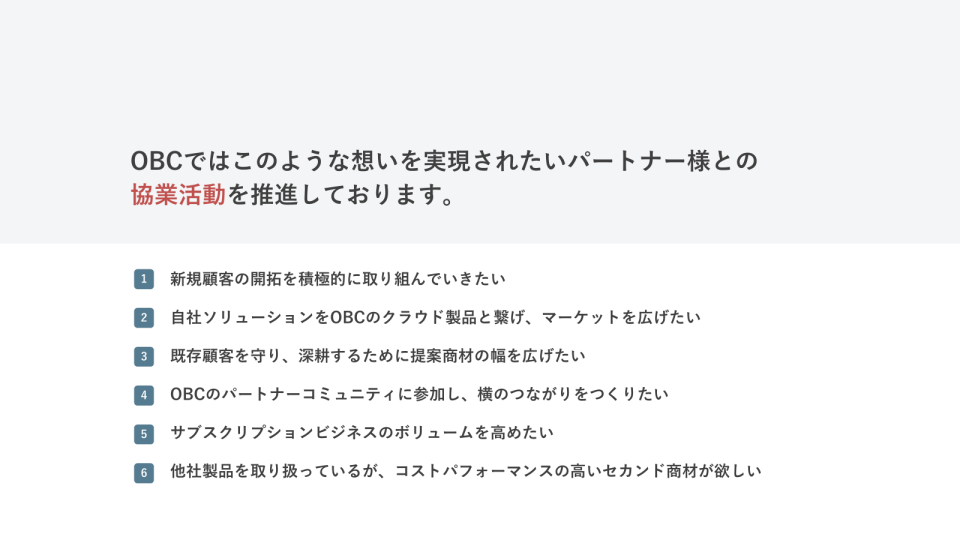

OBCは、顧客満足度、パートナー様の事業成長への寄与を意識した営業活動を前提にしています。パートナー様とOBCが組んで協業することで、顧客満足度を高めることが実現できるという点でアライアンスを強固なものにしていこうと動いております。

パートナー様は我々の奉行クラウドを販売することがミッションではありませんので、パートナー企業様のドメインビジネスが最大化するというところに、OBCがどれだけ貢献できるかを特に意識して取り組んでいます。

どのような協業活動を推進しているか、6点ほど挙げたのが下記のスライドです。

- 1.新規顧客の開拓を積極的に取り組んでいきたい

└SaaS系ソリューション開発・販売企業からの相談が特に増加している傾向。

└特に新規顧客開拓に意欲的なメーカーや販売パートナーからご相談をいただいている。 - 2.自社ソリューションをOBCのクラウド製品と繋げ、マーケットを広げたい

└API連携を通じたセット提案で、お客様への提案価値を強化。 - 3.既存顧客を守り、深耕するために提案商材の幅を広げたい

└オフィス系メーカーとの連携実績あり。

└└SaaSにおいても同様に、複合的な取引によって顧客の離反を防いでいただいているケースが多いと聞いております - 4.OBCのパートナーコミュニティに参加し、横のつながりをつくりたい

└パートナー会を開催し、パートナー同士の連携を支援。新しいビジネスをパートナー様に作っていただく。

└OBCの営業自身が把握しているパートナープロファイル情報を活用し、相乗効果が期待できるパートナー同士の連携を促進。 - 5.サブスクリプションビジネスのボリュームを高めたい

└サブスクリプション契約数の増加に向けて、OBCが伴走し支援させていただいている。 - 6.他社製品を取り扱っているが、コストパフォーマンスの高いセカンド商材が欲しい

└高価格帯ERPをメイン商材とする企業が、案件相談の粒度に合わせて『奉行』をセカンド商材として提案し、案件成約に繋げる協業モデルも提供。

葛西:

1つ質問です。奉行シリーズと複合機メーカー様でセット販売というのは、どのような売り方をされていらっしゃるのですか?

OBC 品田氏:

少し昔の話になりますが、マイナンバー制度が始まった際には、複合機でスキャンした書類データを奉行シリーズに取り込むといった連携も一部で行っていたり、請求書発行データを連携するなどの連携モデルもあります。

葛西:

なるほど。ありがとうございます。

OBC 品田氏:

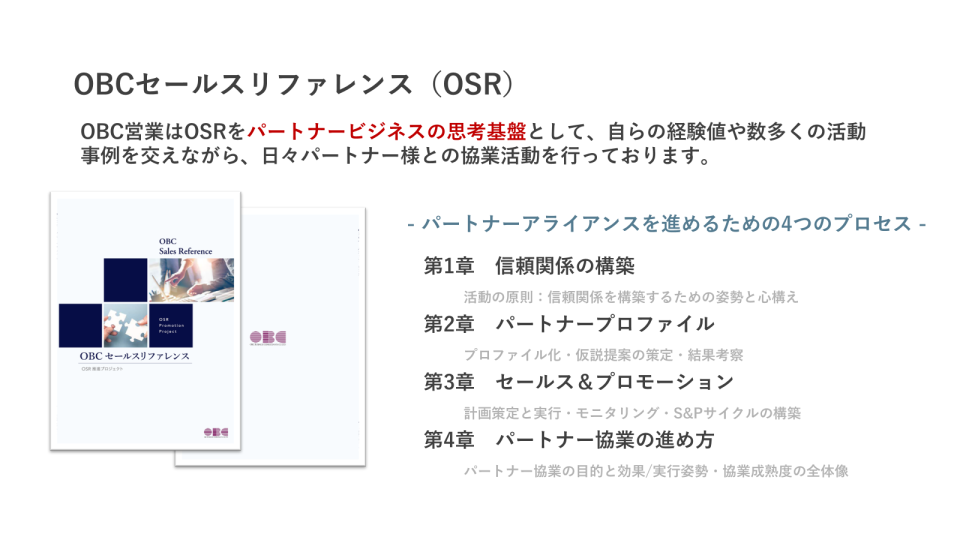

次に、OBCの中で「OBCセールスリファレンス(OSR)」というOBC営業の心得のような教材を作成しています。

OBCの営業はOSRを基盤として、自らの経験や成功事例などを他のメンバーに共有する活動を行っています。年に1度プレゼン大会を行っており、各自が「このパートナーさんとこんな協業ができた」という事例をプレゼンしながら、活動やナレッジの共有化を図っています。

この中で伝えていることは大きく分けてこの4つになっています。

- 第1章:信頼関係の構築

└信頼関係を構築するための考え方・手法をより細かく説明 - 第2章:パートナープロファイル

└聞かなくても分かる情報から、信頼関係を構築した上でなければヒアリングできないような情報の把握

└具体的には内部情報の収集や、リアルな人間関係の把握なども含まれます。 - 第3章:セールス&プロモーション

└信頼関係が構築でき、プロファイルが終了したタイミングで、営業施策の提案

└仮説提案という形で「こんな活動をしませんか」と壁打ち的に行いながら、先方と連携。案件獲得や実績向上を目指す。

└計画策定や実行がやりっぱなしにならないよう、モニタリングするところまでを仕組み化。

└後任に引き継いでもそのルーティンを回せるようにすれば、振り返りを通じて新しい施策の実行へ繋がっていくという点を意識。 - 第4章:パートナー協業の進め方

└この段階まで来れば、かなり協業が進んだ状態であるといえます。

└トップ同士やマネジメント層を引き合わせたり、年間の売上目標を策定したりしながら、会社対会社の付き合いをさらに強化していくイメージです。相互理解による補完関係の構築、教育を通じた育成まで行えている状態を指しています。

OBC 品田氏:

プレゼン大会の中でも「営業自身が、ここでこういう工夫をしたことによって信頼関係が構築できた」といったことや、「こういう工夫をしてプロファイルしたらうまくいった」といった知見を、全国のメンバーで共有しながら活動を行っています。

葛西:

OSR素晴らしいですね。

パートナーのプロファイルと、そこからの計画策定、実行、モニタリングといった一連の流れについて、社内的でメンバーの活動をどのように管理・把握されていますか?

OBC 品田氏:

管理・把握という意味では、年に1回プレゼン大会をするというのが、7〜8年くらい前からもうスタンダードになっています。大体4月に「この会社との事例を発表します」というのが宣言され、その進捗確認をチーム長や拠点などで定期的に行います。

進捗が良いのか悪いのか、悪ければどうすれば良いのかといったディスカッションを、OSRでエントリーしている企業だけでなく実施しています。

葛西:

ありがとうございます。本当はもっと深ぼってお聞きしたいことはたくさんあるのですが、次のページに移らせていただきますね。続いてはOBC様のパートナー制度についてです。

OBC 品田氏:

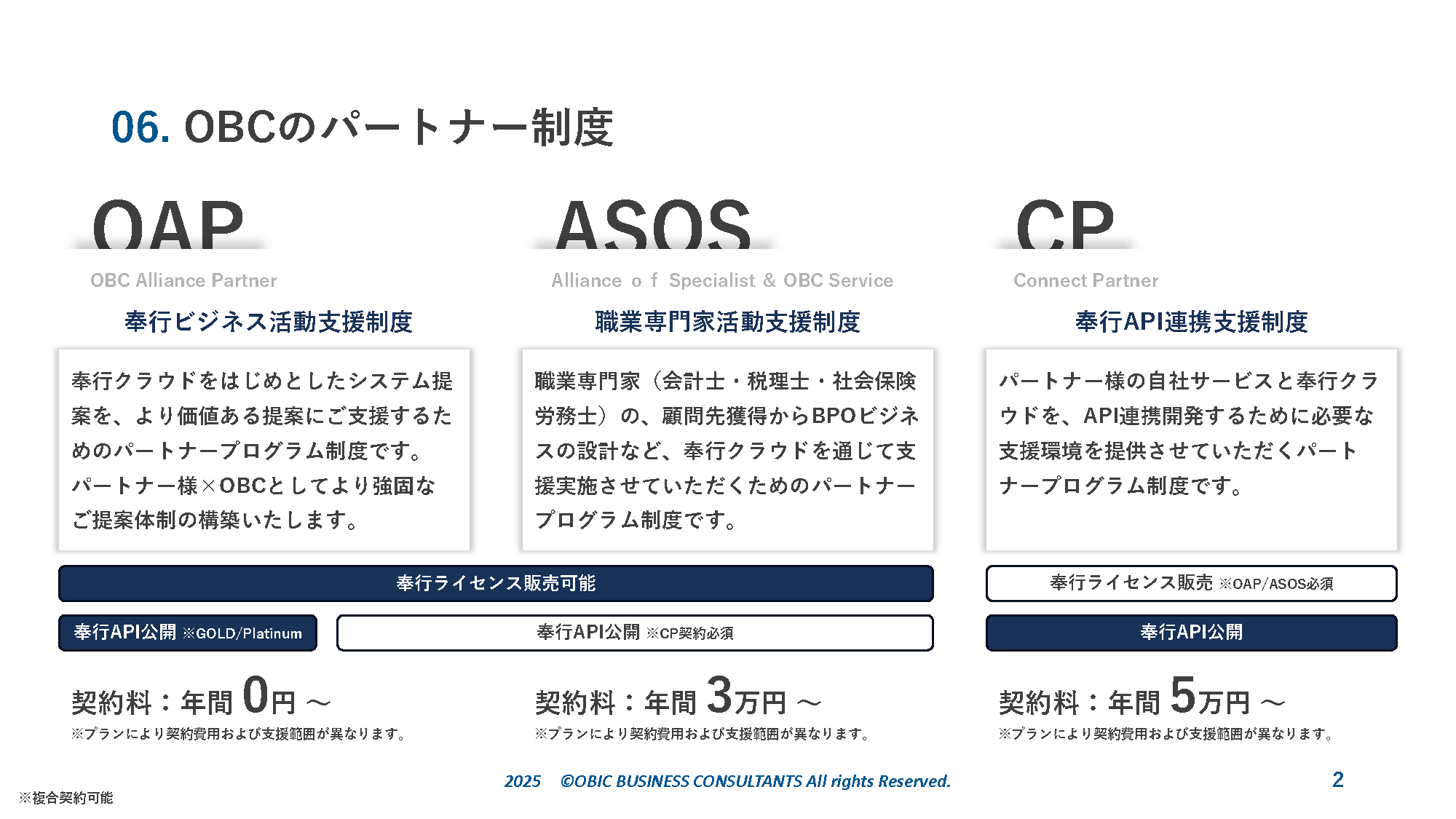

はい。パートナー制度については、大きく3つ用意しています。

- ① OAP(OBCアライアンスパートナー)

制度概要:

└奉行クラウドの販売における基本契約となります。パートナー様の特性に応じた契約プランも複数用意してあります。

特徴:

└ランク分け(ベーシック/サーティファイド/ゴールド)を用意しており、ランクが上がるにつれて、OBCから提供される特典が豊富に。 - ② ASOS(Alliiance of Specialist & OBC Service)

制度概要:

└主に士業の先生方に加入いただく制度

特徴:

└士業の場合、顧客の会計処理を代行したり、社労士様が給与処理を代行したりといった業務があるため、一般のパートナーのライセンス販売とは異なる制度設計になっている - ③ CP(コネクトパートナー)

制度概要:

└APIで奉行クラウドと連携したいSaaSソリューションメーカー様向けの制度

特徴:

└API連携開発するために、必要な支援環境を提供するパートナープログラム

└最近の契約数は増加傾向

OBC 品田氏:

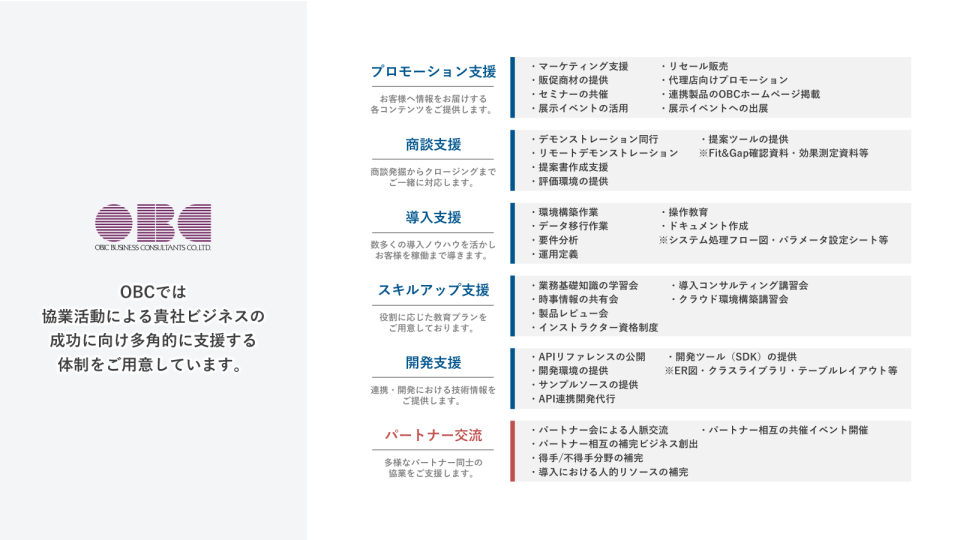

下記が、OBCの現場営業が行っていることの総まとめのようなページです。

OBC 品田氏:

OBCの営業は、1から100まで手厚く支援するのが一つの強みです。まず、プロモーションをする上で、どのようにやったら良いのか、セミナーをどのように企画したら良いかといった打ち合わせから担当営業が参加し、そこから発生した案件に対しても、現地に同行してデモンストレーションを行ったり、質疑応答を行ったり、提案書の作成を行ったり、といったことも行っています。

導入支援の面では、インストラクターによる支援だけでなく、「導入支援を自分たちで行いたい」というパートナー様向けに、営業(一部専門部隊が支援)が勉強会を実施しています。スキルアップ支援としては、「新入社員が入社したばかりで業務が分からない」といったご相談も多く、会計や給与といった業務の基礎を学ぶ勉強会や、提案手法に関する勉強会などもご支援させていただいています。

クラウド化が進んだことで件数はかなり減りましたが、一部開発支援も行っています。たとえば、アドオン開発を行う際の契約関連のご案内や問い合わせの一次受け、現在ではAPI連携に関する支援も、営業がフロントに立って対応したりするケースもございます。

最後はパートナーコールとして、案件の発掘からクロージングまで、OBCがかなり手厚く支援することをスタンダードとしております。奉行のことをよく知ってもらい、いつの間にか売れているような仕組み作りを目指す、というのが最終ゴールですが、現状多くのパートナー様とは、このような支援をさせていただきながら協業を進めさせて頂いております。

葛西:

ありがとうございます。

ここで質問がひとつ来ています。奉行以外を扱うパートナーも多い中、御社の奉行シリーズの優先度を上げるために意識していることや、効いているファクターはありますか?

OBC 品田氏:

優先度を上げる動きより、競合ベンダーとの棲み分けを重視しています。最近のクラウド会計で言うと、Money Forward様やfreee様が拡大してきています。士業の先生からも「とりあえず、freeeにしておけばいいよ」と言われてしまうことも多く、価格も我々のサービスに比べてかなり安価で、入れやすいというのは一部の条件下では確かに分かります。

しかし、競合他社と何が違うのか、それを理解した上で何を提案するのかを判断してほしいと強く訴求していくことで、OBCの機会が少しずつ生まれてくる、というのが現在のスタンダードな対応です。

葛西:

なるほど。無理して競合をリプレイスしにいくのではなく、戦わずにしっかり棲み分けをしていくというイメージですね。

OBC 品田氏:

そうですね。パートナー様の売上に貢献するという観点を前提に置くと、無理やりリプレイスを提案していくということ自体が前提に反している、という考え方もありますね

葛西:

ありがとうございます。では続いてLayerX様の鈴木様、お願いします。

LayerX様

LayerX 鈴木様:

まず、売上(KGI)にたいするパートナーセールスにおけるKPIツリーを作っています。その上で最後にくる行動、how toである「勉強会」や「ロールプレイング」などの施策が、実際にどのKPIに効果があるのかを整理しています。これによって、リードは多いのに受注率が低いパートナーや、そもそもリードが少ないパートナーのどこを改善すべきかを判断しやすくしています。

また、売上から利益に向かう過程で、パートナー社内で自社プロダクトの認知を広げるための社内マーケティングも重視しています。例えば展示会で名刺交換を多くしても、それが受注につながっているか、行動がどのファネルに属するかを見える化しています。

新しいパートナーにはまずプロダクトの認知を上げてもらうことが重要で、いきなり勉強会から始めるのは効果が薄いこともあります。そのため社内PRやメルマガ配信、展示会出展、セミナー開催などの施策で認知を高めてから勉強会や商材分析、受注管理に進みます。

最後に、パートナー自身に自社商品を導入してもらうことが最も説得力のある施策であり、「パートナーとして我々を使ってください」と営業的に伝えています。

葛西:

ありがとうございます。ここで参加者からの質にお答えいただきたいなと考えていますが、新規パートナーの開拓は今どのようにやっていらっしゃいますか?

LayerX 鈴木様:

新規開拓の数値を積極的に追っているわけではない、というのがまず大前提にあります。士業様も世の中に3万9000ありますが、その中で本当に我々のプロダクトに合いそうなパートナー様を絞っていくと、1000社や500社くらいになるので、そこをピンポイントで拡大しています。

あとは、日本全国でしっかりパートナーセールスができるような大手パートナー様もかなり絞っており、4〜5社くらいでも良いと考えています。本当に事業の相性が良く、サービスをしっかり扱ってくれるところを、一件一件じっくり開拓する形で進めています。そのため、リード数や進捗フェーズなどの細かい管理は行わず、目が届く範囲で「ここは開拓できた」といった温度感で管理しています。

テーマ③OBC × LayerXの共創事例

葛西:

そろそろ時間も迫ってきたので、3つ目のパートに移らせていただきます。

この2社での共創事例について、ぜひお話しいただきたいなと思っています。では、品田様お願いします。

OBC様

OBC 品田氏:

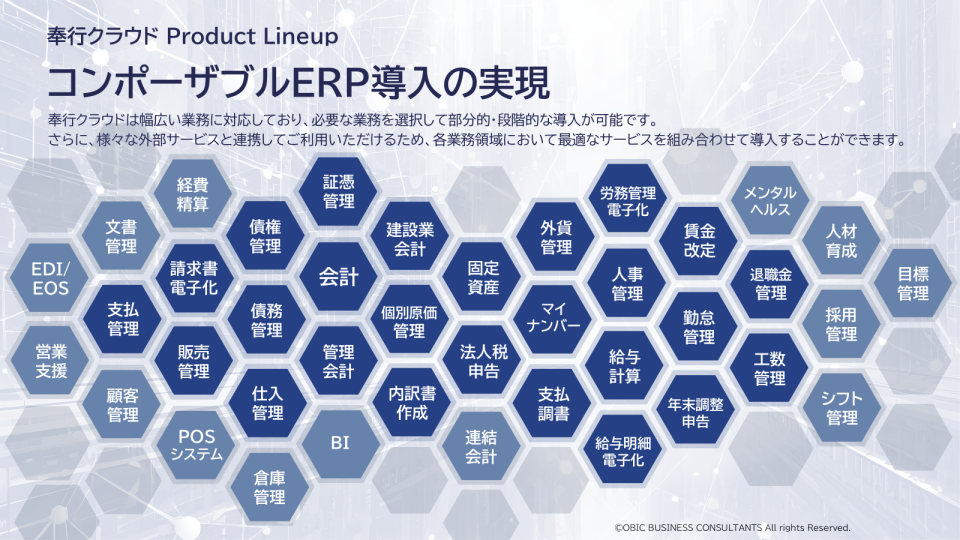

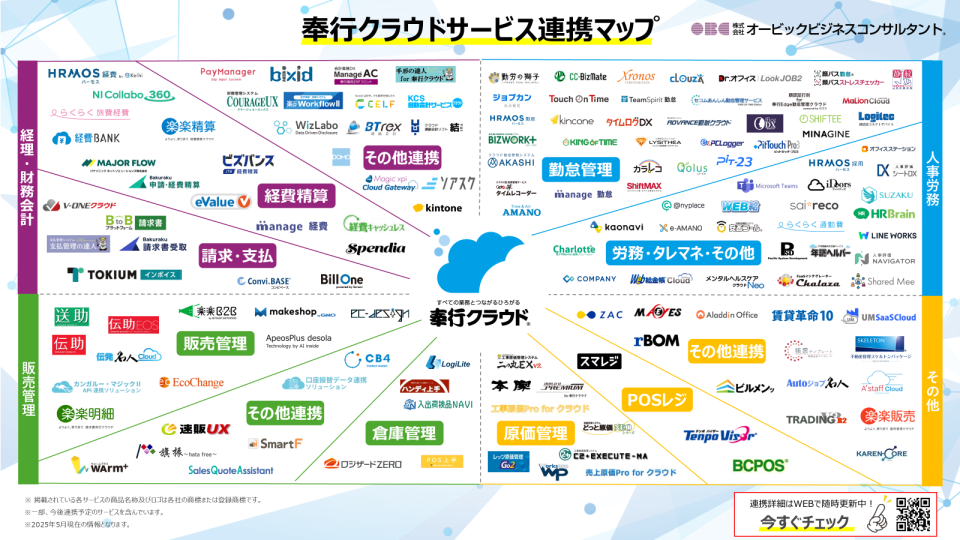

まず、下記がOBCの奉行クラウドと繋がる、各ソリューションの一覧、業務マップになっています。

現在、LayerX様とは経費精算の領域を繋げていただき、奉行とセットで展開しています。特にLayerX様と組んでかなり価値があったと思うのは、LayerX様の「バクラク」の評価が、士業の界隈で非常に高く評価されているという点です。

我々も士業の先生方の開拓を進める中で、双方の関係のあるチャネルを紹介し合うことによって、両者のWin-Winを実現しているのがLayerX様との取り組みの成果かと思います。

葛西:

では、続いて鈴木様お願いします。

LayerX様

LayerX 鈴木様:

そうですね、私からは今のお話にもう少し掘り下げて説明させていただきますと、まさにOBC様のクラウドと我々の経費精算が連携しています。APIで繋がるようになっているので、非常に顧客体験も良いです。

さらに最近では、OBC様のあるパートナー様で、OBC様と我々双方からアプローチし「奉行とバクラクがセットだと使いやすく、こういうメリットがあります」というのを説明。先方も喜んでくださり、我々も採用してもらえる、といったところまで踏み込んでやっています。そのあたりは本当に三方よしの取り組みだと思います。

LayerX 鈴木様:

我々の方は先ほど言った通り、やたらめったら開拓しないというところがポイントになっています。LayerX自体は全ての経済活動をデジタル化するというビジョンを掲げていますが、そのためには銀行は絶対に外せません。

LayerXは全ての経済活動のデジタル化を掲げていますが、その中で銀行は不可欠で、特にMUFGとは強力に組んでいます。右下の写真は福島とMUFGの亀澤社長で、日経ビジネスのタイアップ記事でもインタビューを受けています。現場サイドでのセールスチームからの取材を受けたり、外部の登壇イベントではMUFG様と一緒に登壇し、どのように協業してきたかをリアルに語っていただきました。

これら日経ビジネスの記事は対外向けの体裁になっていますが、実際は社内PRが主目的です。社内の方々が見たら「これだけMUFGは気合を入れてバクラクと組んでいるんだな」という、先方の社内認知のために、そのような仕掛けをしています。営業現場でも「この思いで取り組んでいるのか」と興味を持ってもらえる内容にしており、記事ごとに「対お客様」ではなく「相手側の社内向け」というのを意識して取り組んでいました。

実際、現在の実績も非常に良く、そろそろナンバーワンパートナーになれるくらいの状況になっています。

葛西:

この仕掛けは社内認知を取る上での施策として非常に良い事例ですね。ありがとうございます。

Q&A

Q1. 直販セールスとのバッティングは、どのようにハンドリングしていますか?

LayerX 鈴木様:

お客様の判断に委ねています。

ただし、直販側でも営業フェーズが一定以上進んでいる場合には、申し訳ありませんが直販対応とさせていただくルールになっており、パートナー様にも最初にその旨をしっかりお伝えしています。

私が入社して最初に行ったのが、そのルールのドキュメント化でした。

葛西:

なるほど、例えば決裁者の合意形成まで取れていれば「ごめんなさい」という形になる、ということですね。ありがとうございます。

Q2. パートナーセールスや営業推進・マーケティング担当の人事評価は、どのようにされていますか?

OBC 品田氏:

基本は売上実績ベースです。また、実績だけでなく、マインド面も見ています。具体的には、パートナーとのアライアンスに必要なスキルを定量化し、そのレベルに応じた相対評価を行っています。

マーケティングについては、これにジョブポイント的な評価も加えていますが、営業評価は「実績」と「マインド」の2軸です。

LayerX 鈴木様:

LayerXでは、貢献MRR=自分が持ってきた案件がクロージングされた月次収益を評価軸にしています。

目標は半期の開始時に、自分のアカウントの見込み数字を立ててマネージャーと壁打ちし、全員分を設定します。その際に、なぜその数字になるのかも丁寧に確認しながら、メンバー1人ひとりと進めていきます。

Q3. PRMツールは導入していますか?どのようにリード管理していますか?

OBC 品田氏:

PRMの導入は検討したこともありますが、懸念点も多く、現時点では見送っています。ただし、来年以降は営業のSFAのようなものを導入予定で、パートナーごとのプロファイル情報を入力できる仕組みにしていく予定です。

LayerX 鈴木様:

Salesforceで一元管理しています。参考になるか分かりませんが、前職のセーフィーでは完全オリジナルのツールを作成し、全ての担当者にそのオリジナルWebツールを配布していました。受注が発生すると、その中でアカウントが全て管理できるようになっていて、例えば1日経って何件契約が増えたかなど、全て把握できていました。

最後に

今回のパートナーセールス研究会セミナーには、約50名の方々にご参加いただき、パートナーセールスに携わる多様な立場の方々が一堂に会する貴重な場となりました。

自社ならではのパートナー支援の仕組み、組織運営のリアル、試行錯誤のプロセスまで、実務に即した知見が多数共有され、パートナーセールスを単なるチャネル拡大の手段としてではなく、「自社と市場を共創する戦略的な取り組み」として捉えている点も印象的でした。

パートナーセールス研究会としては、今後もこうした“実践者同士の深い対話”が生まれる場づくりをさらに進化させていきます。共催セミナーやテーマ別の分科会など、多様な切り口での企画も予定していますので、ぜひ引き続きご期待ください。

ご参加いただいた皆さま、改めましてありがとうございました!